Introduction †

司会進行の電気通信大学

伊藤毅志先生

2011年7月23日、東京調布の電気通信大学にて開催された企画「戦略的なアマトップ合議はコンピュータに勝てるか?」を取材してきました。

本企画は、近年進歩の著しいコンピューター将棋に対し、 人間とは異なるコンピューター特有の戦略を攻略するにはどうすべきかを、トッププレーヤーの協力のもとに検討することが目的です。プロ棋士は、ビジネス上の事由から公開の場でのコンピューターとの対戦が制限されているため、なかなかこうした研究を進めることができません。そこで、アマチュアトップでコンピューター将棋にも造詣の深い二名の協力を得ての企画となりました。

今回は、コンピューターの戦略として有効性が確認されている合議制を、人間側が取ります。ソフトウェア開発の世界では、同じレベルのエンジニアが二人で同じ作業を協力しておこなう「ペア・プログラミング」が、生産性の向上に寄与すると注目されています。人間にとっても合議制が有効であるか、当館としてはソフトウェアエンジニアリングとゲーム戦略の双方の視点から注目の企画です。

当日の模様は、ニコニコ生中継放映されました。

主催:電気通信大学エンターテイメントと認知科学研究ステーション

共催:一般社団法人情報処理学会

協力:コンピュータ将棋協会, 早稲田大学ゲームの科学研究所

協賛:株式会社ドワンゴ

対戦者 †

古作 登 氏 †

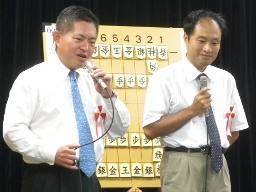

対局者の古作氏(左)と篠田氏(右)

奨励会3段、週間将棋編集長などを経て、当館でも取材させていただいた大阪商業大学アミューズメント産業研究所 主任研究員に就任。

現在も、アマチュア棋界の第一人者として各アマチュア棋戦で活躍中。(当館も特別に応援している、注目の人 ![[heart]](/images/face/heart.png) )

)

将棋は、「楽観的」な局面評価をする傾向。

所有のPCでは、"Bonanza"に7割は勝てる。ただし旧式で遅いPCでのお話。

対局前、本人のコメント

前回の企画の激指戦では、負けて悔しかったので、今回は雪辱したい。 コンピューターの読みは的確で、持ち時間が短い10secでは、とても苦しかった。 一度悪くなると、たて直せないので、終盤になるまでにポイントを稼ぎたい。

篠田 正人 氏 †

学生時代も東大将棋部主将として学生十傑戦優勝(学生王将)、1999年にはアマ竜王戦全国優勝するなどの活躍。現在、奈良女子大学 准教授。

将棋は、慎重派で「非観的」な局面評価をする傾向。

所有のPCでは、「"Bonanza"に平気で24連敗している」とのこと。

対して古作氏のツッコミは:「楽観すれば勝てるよ」。 ![[wink]](/images/face/wink.png)

当日の対局は、「将棋にならなければしゃべりで盛り上げるしかない。」とのコメントに、会場がわきました ![[worried]](/images/face/worried.png)

Bonanza †

保木先生

製作しているのは、現在電気通信大学特任助教の保木邦仁先生。

2006年の鮮烈なデビュー後も、常に上位に君臨するコンピューター将棋界のルネッサンスにおける先駆的プログラム。

システム構成は、2011年のコンピューター将棋選手権出場時と同じマシン構成。

CPU = Xeon W5690, Xeon W3680, Xeon 980X, Xeon W3440, Corei7

L640 → プロセッサ数=17, 132Core

Memory = 300GB

対局前、コンピューター将棋の発展に役立つと、アマチュアのトップと対戦を楽しみにしている。との保木先生のコメント。

あから1/100 †

はこだて未来大学

松原仁先生

当初出場を予定していた、"ボンクラーズ"が開催直前に条件が合わず、代打ちとして"あから1/100"が出場することに。2010年、女流トップの清水市代女流王将に勝った「あから2010」を、マルチコアCPU1台にした、ハードウェア性能制限版。

ソフトウェアは、"激指", "Bonanza", "GPS将棋", "YSS"をIntel Xeon W3680システム1台=(6Core)の上で動作させ、多数決合議をするもの。合議制を使うと強くなるのではとのアイディアは、今回の司会進行を努めた伊藤先生のアイディアです。

対局前、「あから1/100」合議システムを代表した松原先生のコメントは、「ぜひともコンピューターの弱点をあぶり出してもらいたい。」とのこと。コメントから、自信が垣間見えました。

対局風景 †

会場風景

会場は、2010年5月に第20回世界コンピュータ将棋選手権を取材した電気通信大学。 アマチュア二人は、午前に一局、午後に一局の変則ダブルヘッダー、しかも、アタマをフル回転させながら、立ちっぱなし、しゃべりっぱなしのハードスケジュールです。 そんな条件下でも、アマチュア棋戦練磨の二人はまったく涼しい顔で対局に臨みます。

人間側は、前日のリハーサルも含めて、事前にたっぷりコンピューター将棋を研究しているとのこと。

二人共、コンピューターは10秒で一億手程度*1も読めるので、人間側は、無駄な手を読まない(「枝切り」する)ことが重要との意見。

持ち時間は、人間側の持ち時間を1時間、切れたら「3分を目安」にし、コンピューター側は25分、切れたら1手10秒。いずれも切れ負けなしの時間切れ決着を避ける設定。持ち時間が少ないことによる人間のミスを減らし、相談の過程を解説しながら対戦を進めることによる時間経過を考慮してとのこと。人間の相談は、コンピューター間の通信のように瞬時にはおこなえないので、こうした配慮は重要です。

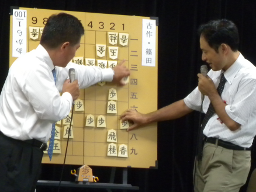

大盤を使って対局中

重要な局面では、コマを動かして検討モードに

通常の人間の対局とは異なり、人側は駒を動かしながらの検討を認めています。

最近のプロのテレビ対局の感想戦は比較的視聴者にも分かりやすく駒を動かしてくれますが、時間の関係もあり思考の断片しか見ることができず、対戦中の試行錯誤の過程もわかりません。今回の企画は、トッププレーヤーの思考の過程が、なんと対局中リアルタイムで解説されるという、大変貴重な機会です。

![[wink]](/images/face/wink.png)

対局が始まると、とにかく二人で相談しながら、解説しながらの進行が、とてもおもしろい。 局面が緊迫しても、会場から笑いが途絶えることはありません。

テレビ出演他、経験豊富な古作さんと篠田さんとの掛け合いは、とてもテンポがよく、プロによる解説にも引けを取らない充実ぶりです。短く発する言葉の一つ一つが鋭く、含蓄に富み、すばらしい。観戦席の皆さんも、大きくうなづいたり、思わずうなったり、ぐいぐい身を乗り出して聞いていました。

難しい局面や、定跡型や相手の狙い筋も丁寧に解説しながら進行していきます。限られた時間の中で、的確に候補手を絞っていきます。有力な手でも、時間を使いすぎる手は、検討を後回しにする英断も見事な二人の思考に、会場のみなさんも、ぴったりと同機しているかのようです。

対局中、伊藤先生がコンピューターの読み筋や評価を確認している

一局目の対"Bonanza"戦、コンピューターは人の事前の準備を外すようなオープニング。 後手のコンピューターは、飛車先不突き矢倉に。 人間は、急戦思考か持久戦かの局面で、穏やかな進行になる手を選択。 定跡型に近い形になりました。

対局者の事前研究によると

- コンピューターには、入玉を目指すのが有効

- 攻め合いの難しい局面はコンピューターは間違えないので人間は不利

- 局面分岐の余地のない、一本道になるような展開ではなかなかコンピューターに勝てない

- 今回も目指しているような、いくつか対コンピューター戦で勝率が高い有効な戦型がある

とのことです。

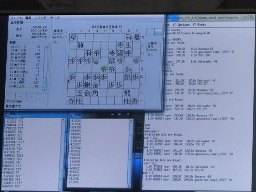

対局中のコンソール画面

そこそこ腕に覚えのあるような有段者でも、序中盤何気なく指してしまいそうな手で、 お二人は「ここは大事な局面ですから。時間かけて検討しましょう。」とはっきり宣言、ひとつずつ丁寧に候補手を並べて検討した後もさらに、「読み抜けはないかな…」とさらに思考の整理をしていらっしゃいました(楽観派の古作さんも!)。トップアマは、こういうところが違うのだなぁ、と関心させられます。

コンピューターも、重要局面と判断すると時間を使ってきます。このあたりのコンピューターの判断も的確です。"Bonanza"は、前日のリハーサルよりも、1.5倍時間を使う設定になっているそうで油断はなりません。うまい時間の使い方は、強くなるために必須の技術ですね。

そんな要所での局面評価は、常に自信のない篠田氏と常に楽観の古作氏のコメントに、会場大爆笑。 ![[bigsmile]](/images/face/bigsmile.png)

プロジェクターではニコ動の画面が表示されている。 対局している二人からは見えない?

局面が進むと、定跡から外れているのではないかと考え出し、プロの局面でも現れていないのではないかと指摘される。

古作さんは、週刊将棋の編集長をしていた時から、たくさんのプロ棋士の棋譜を記憶しているそうで、 その数はおそらく数千局。

![[oh]](/images/face/oh.png)

篠田氏は、こうしたコンピューターとの駆け引きや、指される手を見ていると、

プロ棋士と対戦しているのと似ていると言い、以降対戦相手の指示代名詞は「この人」 ![[smile]](/images/face/smile.png) 。

。

二局目の後半、人間側が不利になってからは、篠田氏によりコンピューター側の読み筋がことごとく的中。激指だとこうくる、この手はいかにもBonanzaっぽい…と、複数のソフトが合議で指してくる「あから」の動きを見透かしたかのように当たる当たる。 会場一同、「ほぅーっ」とため息をついて感心する。そこで「いや、当たっても、勝てないんなら、嬉しくない」とばっさり言い放つ篠田氏に、会場はまた爆笑でした。

局後 †

|

|

| 対局者と保木氏と伊藤先生による局後感想戦風景 | 感想戦で保木氏は、コンピューターの思考を調べる |

アマチュア、一局目、二局目ともに残念ながら投了 ![[sad]](/images/face/sad.png)

いずれの局後も、コンピューターの読み筋と合わせて感想戦をおこないました。

人間側は、事前に用意していた形に誘導する試みに対し、"Bonanza"は、狙いを外してくるような進行になったことについて、保木先生は、「コンピューターの戦型は過去局面から乱数で選択しているので、特別な戦略があったわけではない」とのことでした。

指し手に対して、人の感覚とコンピューターの局面評価を比較しながら手を辿ります。評価値を見る限り、コンピューター側も人間に近い局面判断をしています。 コンピューターの評価値は、二局とも中盤近くまでせいぜい±数百点の差で、よい勝負だったようです。

一般にコンピューターの局面評価は、古作氏と同様に楽観的なことが多く、500点ぐらいの差は互角と考えても差し支えなさそうです。*2*3

一局目は、両氏の意見が分かれたところあたりで局面評価値に差がつきだしました。そこから、ずるずると点差をあけられてしまいました。

人間後手番の、二局目の"あから1/100"戦では、二氏が用意していた「単純棒銀」の形になりましたが、 一局目の"Bonanza"戦は、この形になりませんでした。できれば、先手を持っての一局目にこの形になっていれば、 もっと健闘できたかもしれないとの局後感想でした。

二局目に臨む前の二氏の意気込みは、次のようでした。

古作:ボナンザ戦の反省から、踏み込みを大切にと考えている。 勝率の高い展開になるように誘導する戦略したい。

篠田:負けると疲れる。後手番なので、コンピューターに追従する戦術でいきたい。

そうして挑んだ二人の序盤作戦に、"あから 1/100"も票が割れたのか、早々時間を使う場面もありましたが...

コンピューターは玉の堅さを重視し、早く囲いたがる傾向があり、人間の感覚からは違和感のある手になることがある。 二局目には、そうした場面が出現し、人間としては咎めてやりたくなるそうです。 形も先後逆ですが、人間側が目指した単純棒銀になったため、楽観的な古作氏は対局中も、中盤の重大な見落としまでは口舌好調でした。

単純棒銀は、コンピューターに対して勝率が比較的よい作戦です。ただ、コンピューター向けの奇襲というだけでなく、プロ棋戦でも田中寅彦九段が採用して、良い成績をあげている実績からも、有力な戦術ではないかと二人のコメント。 そういえば以前、古作さんにアマチュア棋戦の全国大会前にお話を聞いたところ、奇抜な戦術では良い勝率は狙えないと考えていて、自分はオーソドックスで有効な戦術を好むとお話されていました。

二局とも中盤の見落としが大きかったようで、挽回の芽を摘まれた形だったとの結論。 中盤まで、互角か互角+ぐらいでは、終盤に圧倒的に強いコンピューターにはかなわないため、中盤までに十分差を広げておくか、入玉模様の分岐の多い戦いに誘導しないとなかなか勝てないそうです。

お二人共、自宅のコンピューターと比較して、今回対戦したような高スペックのシステムでは、やはり見落としなどが少なく強いという印象を持ったそうです。

"あから 1/100"と"Bonanza"ではずいぶんと、棋風が違い、戦型の誘導方法も変える必要があるようでした。

企画のまとめ †

コンピューターの評価値が上がると、とてもうれしそうな松原先生

熱戦冷めやらぬままの感想戦、予定を過ごしすぎて16時半をまわり、そろそろ心残りながらイベントをしめくくらなければなりません。企画のまとめとして伊藤先生からの、「(コンピューター将棋に)つけいるすきは?」、「コンピューターの弱点は?」、「本企画について」の質問に、

篠田氏: 「企画を振り返ると、人間の組み合わせにも別のやりかたもあるかもしれない」、とのこと。「例えば、今回は居飛車党の二人の組み合わせ、オプティミストとペシミストの組み合わせ、でしたがこの組み合わせを変えると違った結果が生まれるかもしれない」。

古作氏: 「楽観視による見落としに注意」、「辛口な指し手の方が対コンピューター戦には、向いているかも…」、と反省の弁。

保木先生:

「無事動いてよかった。一度中断すると10分ぐらい止まってしまうので、入力ミスなどあるといけないとドキドキでした。」、「

隣でみている松原先生が評価値が上がる度に喜んでいたのが良かった。 ![[huh]](/images/face/huh.png) 」

」

松原先生:「中盤のねじりあいで、コンピューターが二局とも押しきれた。」、「今回の企画によって、コンピューターにも新たな課題も残った」、「近い将来のXデーに向けて頑張りたい」。

瀧澤先生

コンピュータ将棋協会会長 瀧澤武信先生 (早稲田大学):

「人が一度悪くなると挽回が難しいのかもしれない」、「このようなコンピューターの進歩は、うれしいが、残念なところも

![[smile]](/images/face/smile.png)

![[sad]](/images/face/sad.png) 」、「コンピューター側にとっても、弱点が分かったことは価値があると思う」。

」、「コンピューター側にとっても、弱点が分かったことは価値があると思う」。

おわりに †

コンピューター将棋やAI研究、認知科学を研究する方にとって、とても重要な企画だと感じました。関わる方達や経済的な事情も考えると、伊藤先生をはじめとした、関係者のみなさんの行動力・実践力があって実現したものだと思います。一方で、私たちゲームファンや情報産業に関わる者たちにとっても、とても意義深いものがありました。終わりのセクションでは、本企画をアブストラクトゲーム博物館の視点で考察いたします。

合議制について †

私達が今回の企画で最も注目したのが、近いレベルの技術・知識を持つ者による「ペア」での共同作業の効果と課題についてでした。情報システムの現場で、館長らが経験したところ、「ペア・プログラミング」は、一定の条件下で効果があります。

- できるだけ近いレベルのエンジニアによる二人で作業する (ボキャブラリの共通部分が多いことが最も重要)

- 短時間で成果がでる作業

- 意思決定のプロセスについての合意と実践

これらに加え、今回の対戦から学ぶべきこととして次のようなことがあります。

pros. (ペアの効用)

- 確かに、プロジェクトを通しての抜け漏れは少なくなる

- 思考を言葉に発することで、考えがより具体的に整理ができる

cons. (ペアにおける課題)

- 疲労や倦怠になると、自ら責任感をもって決断・英断することが難しい

- 言葉にしてしまうことで、人間ならではの抽象的・曖昧な思考プロセスが発揮できない

ペアによる作業は、アート(=技芸)のような創発的な作業よりも、テクノロジー(技術)のような形式的な作業で、比較的効果を得やすいかもしれません。 ただし、いずれの場合も、決断するための規程は不可欠です。ソフトウェア開発、エンターテイメント・コンテンツ製作のプロジェクトなどでも、意思決定の遅れによって致命的な事態におちいることが見受けられます。

ボキャブラリーについて †

特有のスラングが印象的でした。

将棋を知っているなら、「味付け」, 「味消し」, 「喰いちぎる」などは、将棋番組などでもよく使われているので、ご存知の方も多いと思います。 今回、「スパークする」, 「ころがしておく」, 「B面攻撃」, 「一生幸せにならない」, 「耕す」など、たくさんの古作語、篠田語を耳にしました。盤面を見ながら聞くと、これらの単語の意味は紛れなく伝わってくるのですが、専門家特有の微妙な意味を伝えるために用いたスラング*4です。こうしたスラング、どの専門分野でも共通に存在しますが、彼らのボキャブラリーは、概念を伝える目的以上に、聞いていてとても愉快になります。

「ペア」についての考察でも記したとおり、ゲーム中の思考を、発声することで、思考がより具体的になります。具現化することで失ってしまう情報もありますが、具現化することで文脈がより明確になり、目的への経路に紛れがなくなる効果があります。情報を失わないために、前述の単語のような表現が必要なのですね。

私設応援団として †

閉会後、個別に古作さんのコメントを聞く機会がありました。

もう少し持ち時間を長くして、集中力が持続するように一日一局にしてはどうかと聞きましたところ、

複数局対戦しないと、なかなか棋風や有効な手立ても確認できないので、今回のように一日しかないのであれば、このような時間配分で二局やることが望ましい。

とのことでした。

確かに、Chessでは引き分けが多いこともあり、大きな対局では10番弱の番勝負を組むことが一般的です。 本企画でも、一局目と二局目に異なるAIと対戦するのではない方が、人間側の工夫を確認できるでだろうと思います。 また、時間をかけてでも、同じ条件でより多くの対局をして、人間の学習効果を確認したいものです。

古作さん、さすがに勝負師です。対戦の条件などより、中盤までうまく行った二局目の見落としを、しきりに悔いておられました。

次回は、ぜひとも雪辱していただきたいと思います。

SEE ALSO †

- 電気通信大学エンターテイメントと認知科学研究ステーション特別企画のページ。棋譜も掲載されています。