Abstract Strategy Game Society

第22回 Abstract Strategy Game Society & The Game Party の記録 †

開催日 2014年4月19日

場所 東京五反田 アーヴァイン・システムズ会議室

第1部 Abstract Strategy Game Society †

参加者の最年長記録と最年少記録の両方が更新されました。ますます、幅広い層の皆さんに参加していただき、主催者一同、嬉しい限りです。

正規/参考出展

| 時間 | ゲーム | 考案者 | 発表者 |

| 14:13-14:28 | Chameleon | 山本さん | 山本さん |

| 14:28-14:54 | Number Flags | Stew Eucenさん | Stew Eucenさん |

| 14:54-15:10 | No Room for Square | 土井さん | 土井さん |

| 15:10-15:30 | カトル | 森辺さん | 森辺さん |

| 15:30-15:50 | Mosaic | 中島 | 中島 |

| 15:50- | Yavalanchor | ネスター・ロメラル・アンドレス | 正田さん |

| -16:30 | MANALATH | ネスター・ロメラル・アンドレスとディルター・シュテイン | 正田さん |

|

|

| Chameleon | Number Flags |

山本さんの新作は、氏のCIFRA的要素を取り入れた競争ゲームです。ボード上のマスの色と、自分の駒の色によって、駒の動きが変化します。

前回に続きStew

Eucenさんは、氏オリジナルパズルの対戦ゲームです。5x5ボードでの数独型パズルを用いたレースゲームです。それぞれの駒は、八方桂(ChessのKnight)の動きをするので、パズル的要素がさらに高く、なかなか最終形にたどり着くのが難しい。

![[smile]](/images/face/smile.png)

|

|

| No Room for Square | カトル |

土井さん、工作レベルが上がってすっかり「のっぽさん」です。今回のNo Room for Squareは、遊具のできも、ルールデザインも秀逸で傑作、すぐにでも製品化できるのでは!? Dots and Boxes型のゲームですが、分かりやすいルールとモチーフに、戦略性も高いと好評でした。

初参加の森辺さんは、伝説のゲーム「さめ・ガメ」の作者です。関西からこの会のために来ていただきました。 今回森辺さんは、Chess, 将棋の派生型ゲームを出展。駒の働きに加え、色分けした駒に対して、同色の駒は取れないという新発想を導入しています。まだまだ、練り込みが足りないため、ルールの調整が必要だとのことです。初期配置や、駒の属性を工夫してゲームの進行速度を向上させるなど、比較的調整しやすい要素を改善されれば、新しいアイディアが生きてきそうです。

|

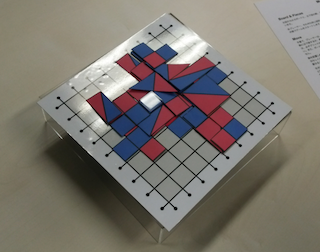

| Mosaic |

以前に正田さんから、「コネクションゲームを作ってみては?」との挑戦に中島が応えたのがMosaicです。先に対岸にたどり着くのではなく、すべての駒を配置し終えた時の到達距離を競うMosaicは、駒を重ねておけるのが特徴です。配置していく過程や、配置が終わった後の模様がまるでMosaicなのが、Mosaicです。

![[smile]](/images/face/smile.png) ルールや遊具に調整が必要なようです。

ルールや遊具に調整が必要なようです。

|

|

| Yavalanchor | MANALATH |

正田さんは、今回2点のゲームを紹介してくださいました。いずれもYavalathボードと駒を使って遊べる、配列ゲームです。Yavalanckorは、Anchorとなる駒の周りにしか自分の駒を配置できないという制約があります。

MANALATHは、相手の色の駒で、できると勝ちの形と、できると負けの形があるという変わり種ゲームです。なれるまで、しばらく頭が混乱します。

![[wink]](/images/face/wink.png)

第2部 The Game Party †

今回の優勝賞品は、山本さんの新作Cameleonのポータブル版。ゲーム会の開催日入りの限定品です。前回に引き続き、このパターンを定番化しています。

1位と2位は、同点で決勝ゲームのCameleonを戦っての勝者で、優勝はStew Eucenさん、2位は土井さん。3位は正田さんでした。

第3部 Yet Another Game Party †

第3部では、第2部で遊びきれなかったゲームや、土井さんのNo Room for Squreのルールを、正田さんの提案で改定したゲームをプレーしてみました。囲碁のようでもありますが、Dots and Boxes型のゲームとして、新しい提案になるかと好評でした。

3人対戦できるアブストラクトゲームも数点プレーしてみました。3人用アブストラクトゲームは、珍しく、いずれも興味深いゲームでした。3人用アブストラクトゲームが珍しい理由の一つは、3人でプレーしてゲームとして成立させるには、2 vs 1 になることを、どのように防ぐか。また、適切な戦略をとれば、勝敗に無関係になったプレーヤーの「気分」に左右されることなく勝利を得られるかが、デザイン上の課題です。今回プレーしたゲームは、いずれもそうした課題に対しての工夫が見られますが、そうした工夫がうまく機能させるには、一筋縄ではなさそうです。