History †

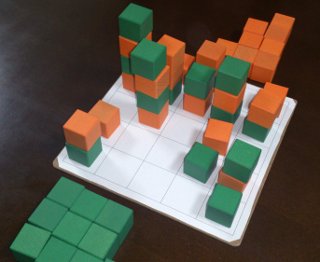

Scalasは、2012年に当館館長の中島雅弘によって考案、2013年に発表された3D陣取りゲームです。

Scalasは、ラテン語で階段の意味。立方体を階段状に積み上げ地を取り合います。

Description †

Board & Pieces †

標準ゲームは、2人で遊びます。

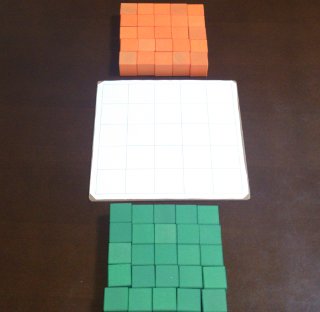

5x5のボードと、各プレーヤー25個ずつの自色(赤-青など)の立方体の駒を手元に持ってプレーします。

Game Play †

ゲームの開始時は、ボード上に1つも駒がない状態です。

各プレーヤーの手番では、自色の駒を1つ選んで、以下のルールに従って配置します。

自分の手駒が残っている限り、パスはできません。

階段配置の原則 †

階段配置の原則は、このゲームの重要な戦略性を左右する制限要素です。

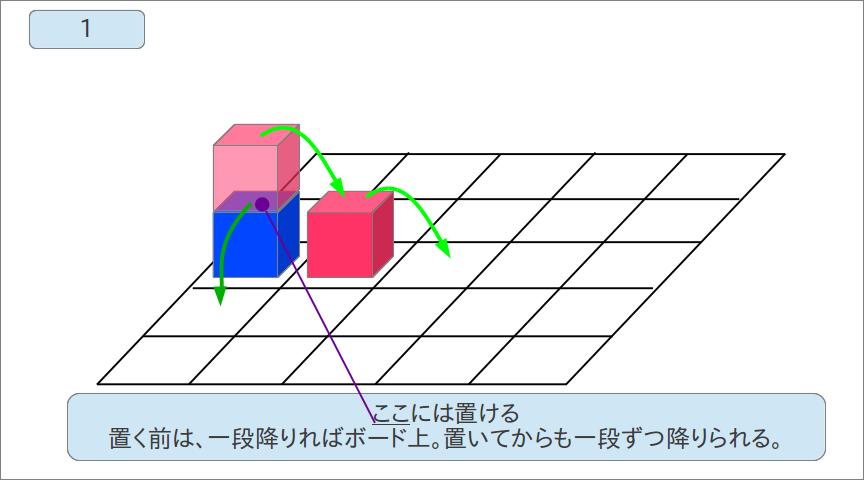

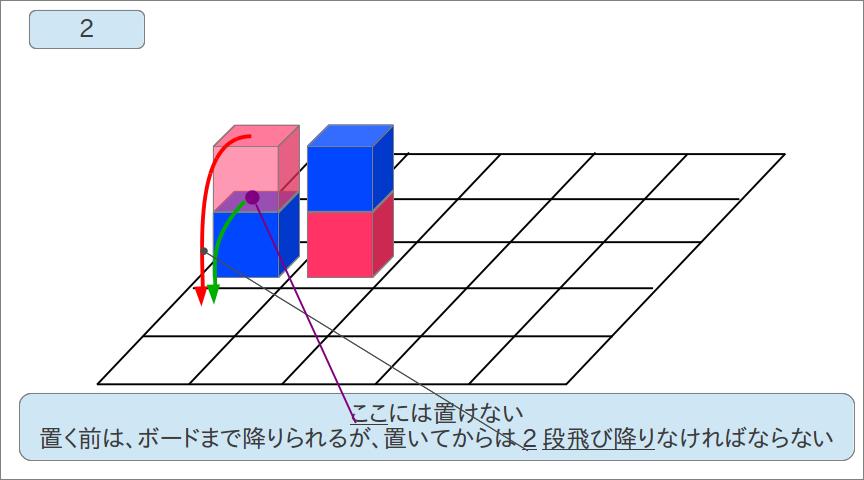

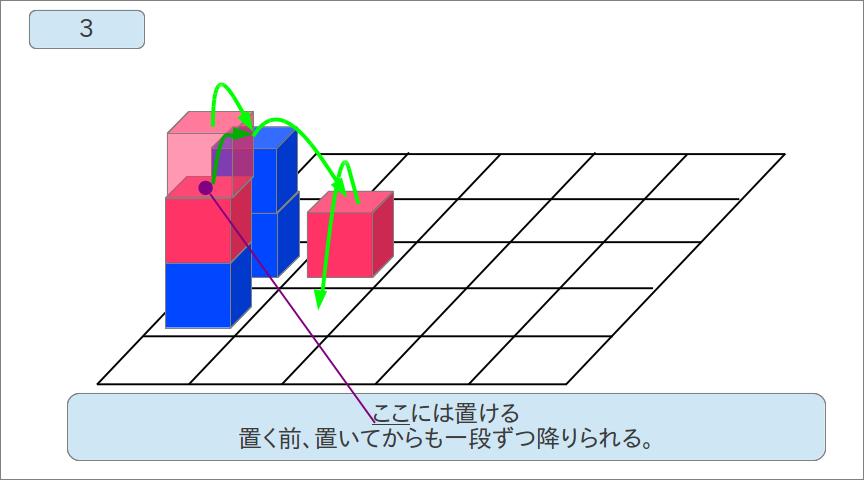

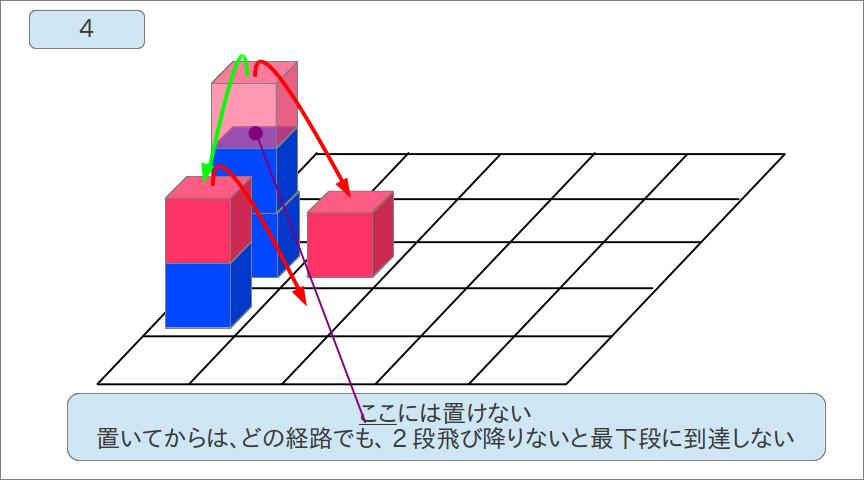

配置できる箇所とは:

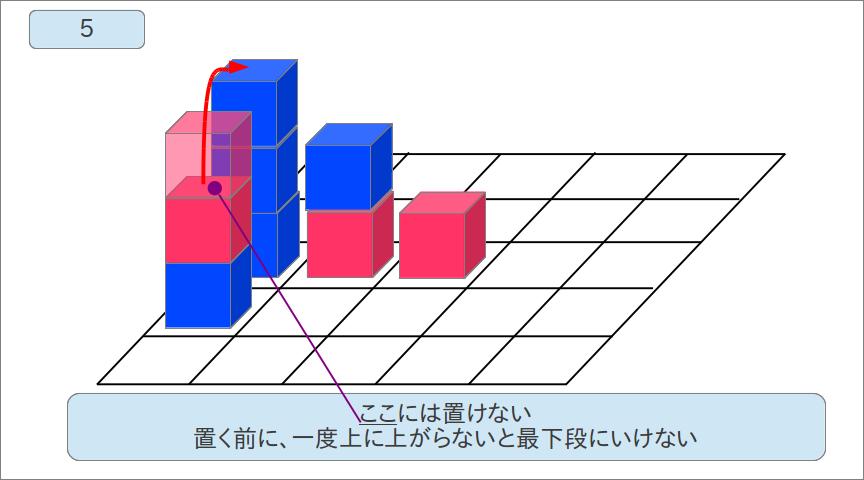

配置するマスから、

盤面の一番下の段(ボードに駒を配置していないところがあればボード面、ボード上に空いたマスがなければ、一番低い場所に配置してある駒と同じレベル)まで、

縦もしくは横に1マスずつ移動しながら、

- 段を上がることなく、(右図5は、これに違反)

- 2段位上飛び降りることなく、(右図、2,4,5は、これに違反)

降りられなければなりません。

同様に、駒を配置した後、置いた駒の上からも、段を上がることなく最下段に降りられなければなりません。配置した時の最下段までの経路は、配置前の経路と異なっていてもかまいません。

駒を配置する前と、配置した後に、同様のチェックが必要なことや、配置箇所からボードまでの経路が複数あったり、慣れるまで少し分かりにくいかもしれませんが、上達すると、このルールを活用した好手を発見する醍醐味を味わえます。

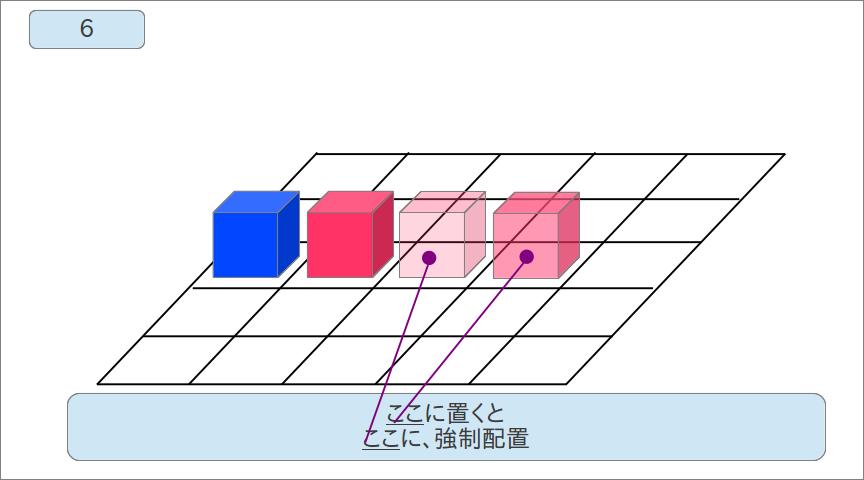

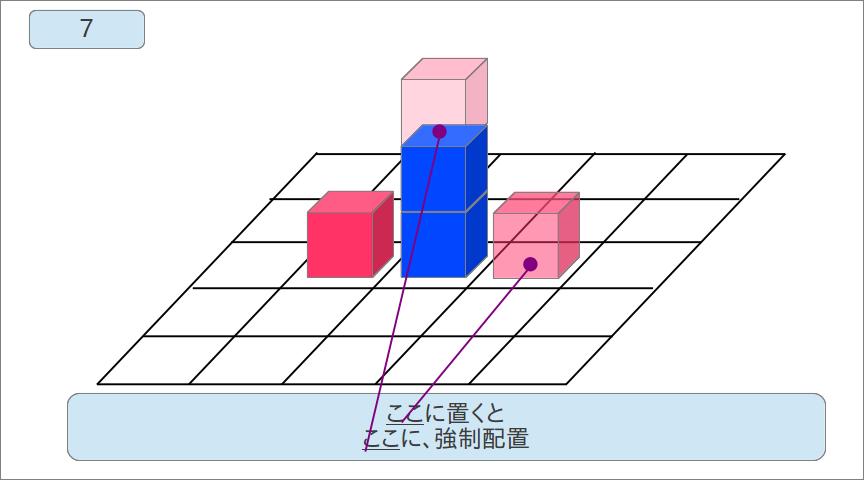

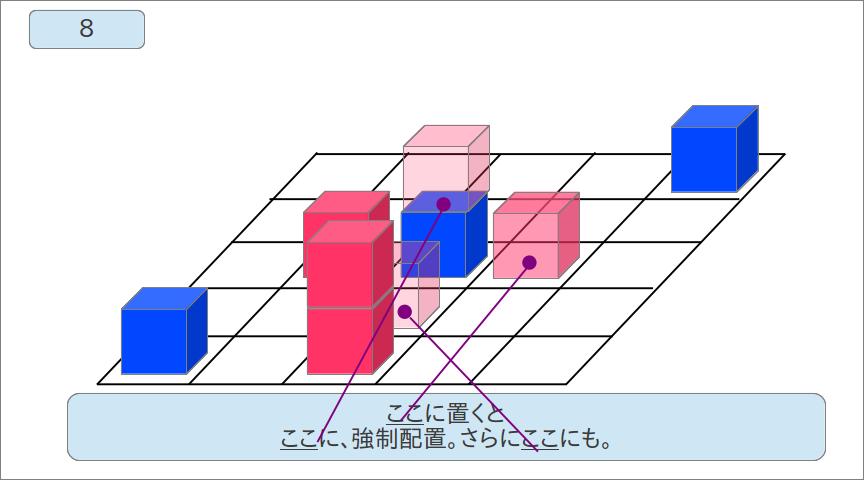

強制配置 †

駒を置いた結果、縦もしくは横、間1マスを挟んで、最上段が配置した駒と同じ高さに同色の駒が存在している場合に、同一手番で、間のマスに手駒を強制配置しなければなりません。 強制配置する駒は、階段配置の原則に縛られません。

同様に、強制配置した駒によって、強制配置の条件が発生する場合、連続して配置をおこないます。

1つの駒を配置した結果、一度に複数の場所が強制配置の対象になることがあります。この場合、どの場所から強制配置を実施するかは、手番のプレーヤーが任意に選択できます。

強制配置をしなければならない状況であっても、手駒が無くなれば、何も配置せずターンを終了します。

手番のプレーヤーが、強制配置が発生していることに、気がつかないでいる場合には、相手プレーヤーは指摘しなければなりません。双方とも、気づかずにゲームが進行して、後に発見した場合は、後から強制配置を実施せず、そのままゲームを進行させます。

一方のプレーヤーが駒を出し尽くした場合 †

一方のプレーヤーが、手駒25個すべてを出し尽くしてしまうことがあります。

駒が残っているプレーヤーは、ボード上の駒が乗っている箇所*1 で、前述の合法に配置できる箇所に、手番を連続して駒を配置できます。 この際、強制配置のルールも摘要されます。

ゲームの終了 †

どちらのプレーヤーも、合法的に手駒を配置できなくなれば、ゲーム終了です。

終局時には、手駒が残っていても配置できない場合も、手駒が無くなって配置できない場合もあります。

Goal †

各マスの一番上に乗っている駒の色が多いプレーヤーが勝ちです。

一番上の駒の数が同数である場合は、一番高く積まれた塔の色の数を比較して、多く占領しているプレーヤーが勝ちです。それも同数である場合は、もう一段低い塔の色の数を比較し、多いプレーヤーが勝ちです。

それでも同じ場合、同様に順に一段ずつ低いところを比較して勝敗を決定します。 どの数も同数であれば、引き分けになります。

Variants †

上達してきたら、6x6のボード、36個ずつの駒、や7x7のボード、49個ずつの駒でプレーしてみましょう。布石を重視した、深い戦略が必要になります。

Strategies †

階段上に配置するルールによって、駒を置けない場所が生じます。この仕組みをうまくつかうことで、相手に取られない地を確保することができます。

強制配置は、手番で複数の駒を一度に出せるルールです。一見、得なようですが、駒を先に使い果たしてしまうと、駒を残している相手プレーヤーが、好きに地を確保できてしまいます。 一方で強制配置は、階段配置の原則に縛られないため、通常の着手では配置できない箇所に駒を乗せることができます。この手を有効に使うことも考えましょう。

終盤は、手駒の少ない方のプレーヤーは、ボード上に直接駒を置くような手を避けることで、仮に自分が駒を先に出し尽くしてしまっても、手駒を多く持っているプレーヤーに、配置できる箇所を制限するように指します。逆に、手駒の多いプレーヤーは、相手が駒を出し尽くしてしまった後に、多くの地を確保できるように工夫します。

Notes †

Copyright © Masahiro Nakajima 2013, www.nakajim.net 2013, All rights reserved.