History †

Doctor Sue (ドクタースー)*1は2010年1月に発表された、数合わせパズルの要素を持った、 ゲームです。King's Valley, Yonmoqueなどの作者、山本光夫氏によって考案されました。

数独を対戦型アブストラクトゲームにしようという、 独創的な発想から生まれたこのゲームの名前の由来は、

そのまま「スウドク」です。 ![[smile]](/images/face/smile.png)

BOARD & PIECES †

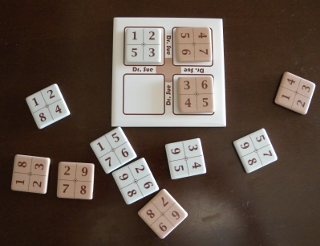

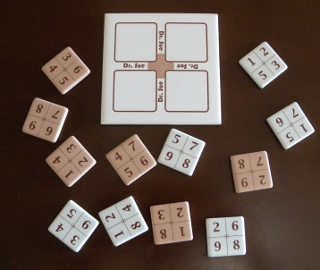

12枚の異なる数字が2x2=4つずつ描かれたタイルを用います。 ボードには、これらのタイルを2x2=4枚配置できます。

12枚の数字タイルを縦横の数字が重ならないようにボードに配置するゲームです。 それぞれのタイルに印字されている4つの数字の合計は全て異なります。 4つの数字の合計が奇数になるタイルと偶数になるタイルは、それぞれ6枚づつあります。(白が奇数、ピンクが偶数) 奇数タイルの数字をすべて合計すると120、偶数タイルの合計も120になります。

準備 †

ダイス、コイントス、ジャンケンなどで先手後手を決めます。 次にダイスやコインで振りゲームの場を決めます。 ダイスの場合、奇数がでれば場は奇数、偶数がでれば場は偶数とすればよいでしょう。 場は、後に勝敗の判定に影響します。

12枚のタイルをすべて、数字が見えるように並べます。 初期配置では、ボードには何も置いていません。

Phase 1 †

先手後手順番に1手づつプレーします。

プレーヤーは任意にタイルを1枚選び、数字の見える面を上にして、ボードのマスに収まるよう任意の向きにボード上に配置します。

4枚目まではボード上の空いているスペースに配置します。

タイルの数字は、同じ列と行に上に同じ数の数字があると、その向き/位置には配置できません。(数独と同じ要領です。)

Phase2 †

5枚目からはボード上のタイルを1枚取り除き、盤外からまだ一度も配置されていないタイルを一つ選び取り除いた場所にPhase1と同じ要領で配置します。 (このPhaseでも、配置における数独ルールは共通です。) 取り除いたタイルは、手番のプレーヤーのタイルとなります。

12枚のタイルを全て配置した時点でPhase2は終了します。

途中、手番で合法手を見つけられなければ、Phase3を実施せずにゲームは終了します。

Phase3 †

それぞれのプレーヤーは、今度は自分の獲得タイル4枚のみで、同じ要領(数独しばり)でボード上(ボード外でもよいと思いますが)に配置します。

GOAL †

勝敗はPhase1,2の途中で合法手が見つけられずタイルが置けなければ負けとなります。

Phase3で、どちらか一方が配置できて、一方のプレーヤーができなければ、配置できたプレーヤーが勝ちになります。

Phase3を実施した結果、どちらのプレーヤーもボードに配置できる、どちらも配置できない場合は、場(奇数か偶数)のタイルを多く持っている方が勝者です。

場のタイルの枚数も同じ場合はタイルの数字の合計が多い方が勝ちです。 さらに、合計も同じ場合は後手の勝ちとします。

Variants †

Dr. Sueには、シンプルルールバージョンがあります。

勝敗はPhase1,2の途中で合法手が見つけられずタイルが置けなければ負け。 Phase3は実施せず、獲得タイルの数字の合計が多い方が勝ち。 合計が同じ場合は後手の勝ちとします。

NOTE †

タイル(カード)を使ったアブストラクトゲームは珍しく、Doctor Sueはこの好例です。

コンピューターは、こうしたゲームが得意ですが、人間がプレーするには四苦八苦します。持ち時間を決めてプレーすると、とても白熱します。

写真は、当館がDoctor Sueの開発に、微力ながらお手伝いした結果、 山本さんからいただいたものです。