ワークショップ †

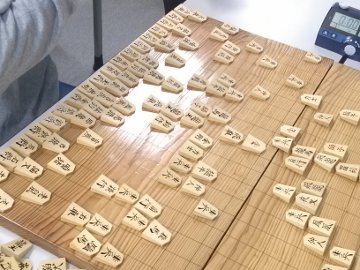

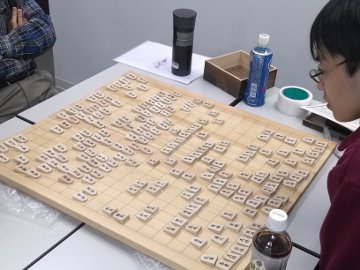

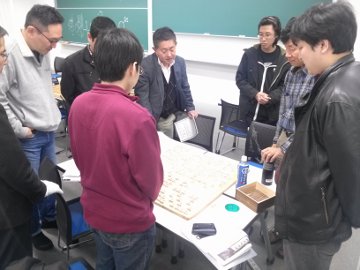

対局風景

対局風景

あちらでは古文書の検討

あちらでは古文書の検討

2013年3月31日、大阪電気通信大学 総合情報学部デジタルゲーム学科 高見研究室が中心となって 「ゲーム学会 第4回摩訶大将棋ワークショップ」が大阪電気通信大学 駅前キャンパスにて開催されました。

摩訶大将棋は、泰将棋に続く、古将棋の研究です。

高見研究室では、摩訶大将棋の現存している資料が少ない中、1592年に写本された古文書「象棊纂図部類抄」を読み解くことで、鎌倉時代にプレーされていたルールをできるだけ忠実に再現しようという試みがなされています。

一方で、ルールが曖昧な(記述が明確でなく、様々な解釈ができる)点については、既存研究者達の解釈にとらわれず、大胆な解釈を加えることで、ゲームとしてのおもしろさを重視したルール解釈も提案しています。

今回のワークショップでは、高見先生による「古将棋のほとんどは、ゲームとしては遊べるようなものではないとされているが、摩訶大将棋は遊んでおもしろい。」という提案・呼びかけに対し、古将棋を個人で研究されている溝口氏や、当館でもおなじみのゲーム研究者であり、将棋アマチュアトップクラスの古作氏も参加しての活気あふれる会となりました。

高見先生から「象棊纂図部類抄」*1に書かれた「摩訶大々象戯口傳」の紹介とルール等についての解釈の説明、参加者による議論、そして実際にゲームをプレーするという進行です。

高見研究室のルールやゲーム普及の背景については、WikiPedia等で広く伝えられている説よりも、溝口説に近い解釈を支持しているとのこと。工学系の研究者は敬遠してしまいそうな古文書を探しだし、しっかりと読み解き解釈する姿勢は、まさにサイエンスに取り組むお手本です。

討論では、 大局将棋に代表される、どうやら富裕者の高級遊具コレクションとして存在し、机上のルールはあるが、残念ながら遊んでも面白くない他の大型将棋群とは一線を画し、実際に楽しんでプレーする人も一定数いたのではないかとの意見が出ました。 また、駒の名称や役割などに、法華経の影響が強くでていることから、誰が何のためにこのゲームを作ったのか、遊んだのか、やはり知識・教養のある僧侶や高級官僚たちではなかったか…という議論になりました。

12:30から開始し、16:30までの4時間程でしたが、参加者一同時間を忘れて盛り上がり、「次は、もっと時間をたっぷり取って、議論やゲームをじっくりと楽しみたい。」と、好奇心が刺激される一日になりました。

摩訶大将棋 †

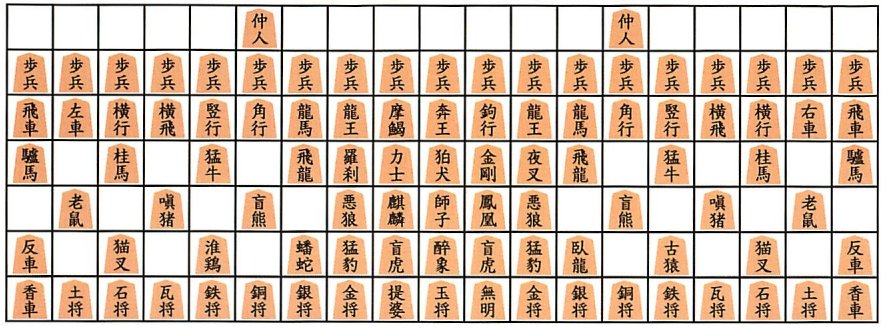

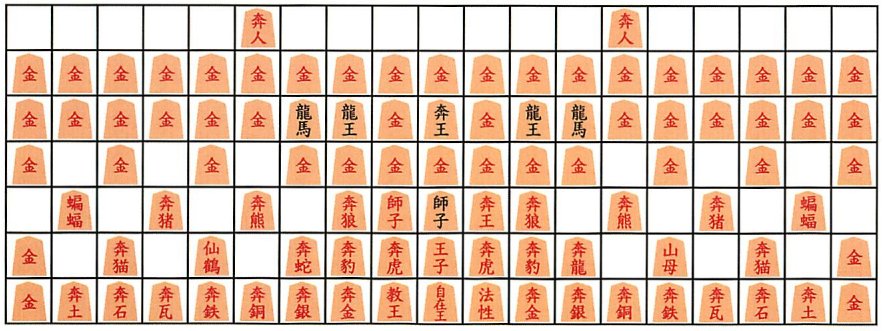

摩訶大将棋は、19x19の将棋盤と総数192枚(各プレーヤー96枚ずつ)の駒を使ってプレーします。初期配置は、駒のぎっしりとつまっている泰将棋と比べると、それほど窮屈ではありません。

摩訶大将棋は、"象棋六種之図式"などに記されている古将棋の一種です。

明確な記述がされていない部分があるため、ルールの解釈に、さまざま紛れがあります。 特に、駒の成りや、一部の駒の動き(踊りと記された部分)が明確でないため、高見研究室の解釈を基にゲームをプレーしてみました。

今回採用した摩訶大将棋のルール

- 駒は取り捨てで、駒を取った場合、成ることを選択できます。

- 相手陣に入った駒は、必ずならなければならない。

- 駒によっては、一手番で、複数の動きをすることができる強力なものがあります。また、強力な駒の多くが、成りによって働きが弱まってしまう点は、泰将棋とも共通するところです。成りは英語では「Promotioin = 昇進」ですが、「Demotion = 降格」を当てはめなければならないケースがたくさんあります。

駒は、次の4種類に分類すると、働きや価値がわかりやすいようです。

- 歩

- 1マスずつ移動する駒

- 走

- 飛車、角のように、一度に遠くまで行ける駒。中には、手前の3マスには止まれず、その先は自由に行けるなど、以下の「越」を組み合わせたものもあります。

- 越

- 桂馬などのように、間の駒を飛び越せる駒

- 踊

- 高見研究室の解釈では、間の駒を飛び越して、飛び越した駒を取れるもの

館長と古作さんの対局 †

猫、牛、狼???

猫、牛、狼???

大ぶりな、大変立派な黄楊の書き駒を使わせていただきました。本将棋も、これくらい大きな駒でプレーすると、ちょうどChessのトーナメントサイズのボードサイズぐらいになるので、とても気持ちが良いです。このサイズで摩訶大将棋をプレーすると、駒の数も盤も大きいので、すごい迫力です。

配布された、資料「摩訶大将棋」を手元に置きながらの対戦します。 とにかく、駒の種類が多いので、資料の中に動かしたい駒がどこに載っているのか探すだけでも、「猫はどこ、牛は、狼は猫はどう動くの」などと一仕事、研究室のみなさんや経験者のアドバイスを聞きながらゲームを進めます。

はじめは、成らずとも価値の高い「走」や師子などの強力な駒が、比較的前にいるため、チャンスがあれば駒を積極的に交換、うっかりに便乗して素抜きしていきます。将棋ではまったく歯が立たない古作さんから、師子を素抜いたりして、館長の気分は上々です。

|

|

| 初心者の盤面 - すでに中央で激しい戦い | 上級者の盤面 - 力をためて、良い陣形を目指して |

少しプレーして慣れてきたころ、高見先生より、「このように、小さな所で、細々と取り合いをしたり、単独で敵地に乗り込むような戦略ではなかなか終わらない。」「序盤は駒組、力をためて、一気に一点を破るようにするとよい」とのアドバイスをいただきました。

早速、高見先生と岡本さん(双方上級者)の盤面を見ると、全体にじわりと前に進んでいるのですが、互いの駒はまだ衝突していません。その作戦は、まるで、アメリカンフットボールのオフェンスラインとディフェンスラインの睨み合いのようです。

それでも「走」の強力な駒が常にあるので、途中で集中力が切れ、うっかり強力な駒を取られて決着してしまうことが多いとか。

ということで、私たちも、途中から双方作戦を変更。駒組をします。 「歩」の駒を前線に出すのが基本で、これらの駒のほとんどが、成ると「走」になります。 中央を食い破るべく、お互い「棒銀」はもとより、「棒鉄」、「棒石」などどんどんと前に出していきます。

立って対局

このあたりから、立ち上がった方が盤面が見やすく、そうして見た大盤に駒が並んだ様子は、War戦略ゲームをやるかのような見晴らしです。

初心者は、あるところまで、駒組みを進めると、やっぱり駒をぶつけてみたいものです。摩訶大将棋は駒の数が多いだけでなく、同じような働きができる別の駒がきちんと控えています。5枚、6枚と清算しても、局面が収まってしまいます。やはり、力をためて、食い破らないといけないのですね。

大勢、駒損の多い館長の不利が広がってきました。3時間程ゲームを進めて、研究会の終了予定時刻も過ぎ、指し掛けとなりました。雅なゲームですので、野暮に決着をつけないのが○。

コンピューターが支援することの意義 †

戦い終わって

ちょうど、このワークショップの前に、古作氏はアマチュアトップの代表の一人として、コンピューター将棋(GPS将棋)と対戦されました。この対戦は、コンピューターに挑む人間側もPCを使いながら思考する「Advanced 将棋」というルールでおこなわれました。もちろん、人間側が対戦相手のコンピューターと同じぐらい強力なシステムを使うわけではなく、見落としや読み違いによるつまらない終局を避けるために、一般的な能力のパーソナルコンピューターを用います。この、Advancedルールは、もともとChessの一部のトーナメントで採用されているもので、元世界チャンピオンのGarry Kasparov氏によって紹介されたものです。

古作氏からAdvanced将棋について話を聞いた高見先生は、ぜひ摩訶大将棋で、この仕組みを実現したいと思われたそうです。 コンピューターの支援によって、駒の効きも明確になり、ゲームの進行も早まります。これによって、摩訶大将棋本来の、深い戦略性を楽しめるようになるはずです。

おわりに †

感想戦

今回は、指し掛けでしたが、実際にプレーしてみて、ゲームとして、見落としの妙、手番が変わると局面評価が変わること、単純な決着はつかないことなど、摩訶大将棋には、面白いと思えるエッセンスがたくさん入っていることを実感しました。もちろん本将棋に比べれば複雑なゲームですが、ルールを覚える過程も、大勢でゲームにアドバイスしたり、駒の名称は何から来たのかなど、さまざまな想像をすることも、とても楽しい時間となりました。

また、このゲームも、当館月例会にも参加されている南雲さんや草場さんらが発見された、「面白いゲームに共通な盤のサイズと駒の初期個数のバランス = 2:1」になっているんですね。

...

今回採用の(アグレッシブ)ルールでプレーしても、1日で決着するが時間にたっぷり余裕がいることから、決着をつけることを主たる目的とするよりも、ゆったりとした時間の中で、ゲーム中の緩急進行を楽しんだり、お互いの見落としを滑稽に笑いあったりといった楽しみ方だったと推測できます。

高見先生は、鎌倉時代のルールを忠実に再現したいという思いと、現代までのゲームを知った我々が、より面白いと考えられるルールの間で、葛藤があるとのこと。オリジナルルールの再現には、文献など資料の発見によって劇的な進展があるかもしれませんが、こうした研究には時間が必要なようです。摩訶大将棋の大局とおなじように、私たちもじっくり時間を掛けながら、一つ一つの小さな発見やアイディアについて、意見を交わし楽しんでいければと思いました。

会の終わりに、高見研究室から、ワークショップに参加した人たちに、無地の木駒192枚とデジタルデータとして、駒の書き文字、盤をいただきました。早速、摩訶大将棋を作って、楽しんでみようと思います。

参考文献/資料 †

- 葛原一成, 高見友幸 (2013) 「古文書で読み解く摩訶大将棋」『Proceeding of Game Amusement Society 11th National Convention Mar. 2-3, 2013』

- 大野峻, 田村一樹, 飯田聡, 甲斐誠也, 高見友幸 (2013) 「古文書で読み解く摩訶大将棋」『映像メディア学会技術報告 Vol.37, No.17 3, 2013』

- 象棊纂図部類抄(1592年)

- 諸象戯図式(1696年)

- 象棋六種之図式(不明)、雑藝叢書第一(1915年)

- 参考文献/世界の将棋 改訂版 古代から現代まで (梅林勳、岡野伸、2000年)

- Advanced Chess

SEE ALSO †

- Abstract Strategy Game Society

- Abstract Strategy Game Society/ASGS_Journal_10

- Chess(欧米他)

- birth of shogi perfecto

- shogi perfecto (English)/the birth of shogi perfecto (English)

- shogi perfecto/the birth of shogi perfecto

- ゲーム学会 第5回ゲームとーくかふぇ デジタル泰将棋の展示

- コメント/ゲーム学会 第4回摩訶大将棋ワークショップ

- 参考文献/世界の将棋 改訂版 古代から現代まで

- 将棋

- 閲覧室

- 摩訶大将棋をはじめよう 摩訶大将棋解説サイト

- 高見研究室

- 溝口氏によるブログ将棋の歴史(妄想)

- 岡本氏によるブログ現代に生きる摩訶大将棋