HISTORY †

将棋は、チェスの派生の中でもユニークな特色を持つ、日本独自のゲームです。

増川氏の調査によると、 発見されている最古の将棋駒は、奈良の興福寺で、 ごろの将棋関係の習書木簡、紀年木簡(1058年7月26日-旧暦か?)などと 一緒に出土したものだそうです。 当時の将棋のルールは、現在のルールと異なるものだったようです。

持ち駒使用が認められた現代のルールになったのは、 室町時代の中期(15世紀)ごろだと推察されています。 中世には、中将棋が盛んで、現行の将棋は少将棋と区別して 記載されていました。

1590代-豊臣政権の終わりごろから、技芸に秀でた文人(僧侶や能楽師等)が、 秀頼等の御前で囲碁や将棋を披露する会が催されるようになりました。 このころ、公家など身分の高い者の間では、中将棋が多く指され、武家や 商人などは少将棋を好んだようです。囲碁や将棋の会でも、囲碁、中将棋、 少将棋が並んで披露されました。

ほぼ同じ時期から、将棋指し囲碁打ちは家康も往訪するようになりました。 将棋指しは、少将棋の技を磨き、作物と呼ぶ詰将棋集を作り、献上するように なったのもこの時期からです。

江戸に幕府が開かれ(1603)、将棋の大橋家(初代宗桂)と囲碁の本因坊家 が禄を受けるようになり(1612)、将棋指し、囲碁打ちを専門とするプロが誕生します。 江戸時代、将棋の大橋家は後に分家して、伊藤家、大橋分家の三家が家元になりました。 将棋指しの最高位である名人は、この三家の中での世襲制、終生名人でした。

幕府の崩壊から、重要なスポンサーを失った将棋は、家元制がなくなります。実力者が 散らばる混沌とした中、棋士達は組織を作り至難を乗り越えます。関根十三世名人が、 1935年声明、1937年から実力名人制が始まりました。

名人の系譜

- 初代大橋宗桂(本家)

- 二代大橋宗古(本家)

- 初代伊藤宗看

- 五代大橋宗桂(本家)

- 二代伊藤宗印

- 三代大橋宗(分家)

- 三代伊藤宗看

- 九代大橋宗桂(本家)

- 六代大橋宗英(分家)

- 六代伊藤宗看

- 八代伊藤宗印 ここまでで家元制が廃止

- 小野五平

- 関根金次郎

BOARD & PIECES †

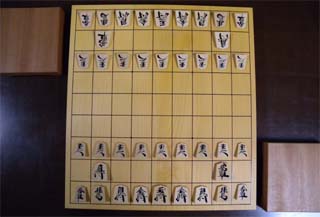

9x9の盤を使い、上記のように配置します。(並べ方は、チェスと将棋将棋の駒の並べ方に大橋流、伊藤流の順を記してあります。)

歩兵が並んでいる三段目からが陣地になります。

PIECES †

左側が初期状態の駒で、右が成った状態の駒です。

-

玉将/王将

- 縦横斜一マス

-

飛車 → 竜王

- 縦横任意 → 縦横任意の距離 + 斜一マス

-

角行 → 竜馬

- 斜に任意の距離 → 斜に任意の距離 + 縦横一マス

-

金将

- 縦横一マス+斜前方一マス

-

銀将 → 成銀

- 前一マス+斜一マス → 金将と同じ

-

桂馬 → 成桂

- 前方一マス~斜前方一マス(ChessのKnightの前方二マスのみ) → 金将と同じ

-

香車 → 成香

- 前方に任意 → 金将と同じ

-

歩兵 → と金

- 前一マス → 金将と同じ

相手陣地の三段目に入ると成りを選択できます。ただし、歩兵,香車が敵陣の一段目まで進む、桂馬が相手の一段目/二段目まで進むと行き場所が無いため、必ず成らなければなりません。また、手番で、敵陣から引き上げる時にも成りを選択できます。

相手の駒を取得すると、自分の駒台に相手にわかるように乗せます。駒台の駒を持ち駒といいます。 持ち駒は、自分の手番の時に自軍の駒として、以下の条件を満たす任意の位置に、初期状態で張ることができます。

- 行き場の無い状態でない (歩兵,香車を敵陣の一段目、桂馬を敵陣の一段目と二段目には張れない)

- 歩兵を張って相手の玉将を詰めてはいけない

- 自軍の歩兵がすでにある列に別の歩兵を張れない(二歩という禁手で、張った瞬間に負け)

同じ条件で対局する場合、歩兵を五枚振って、その表の数で先手後手を決めます。振った際、重なった駒は数えません。

駒落ち対局 †

対局者どうしの力の差が大きい場合、強い方(上手)が自軍からいくつかの駒を落として(使わずに)対局することを、駒落ち戦と言います。駒落ち戦では、上手が必ず先手です。

よく指される駒落ちの種類には、次のようなものがあります。(下に行くほどハンデが重くなります)

- 香落ち

- 上手の左側の香車を一枚落とします

- 角落ち

- 上手の角行を落とします

- 飛車落ち

- 上手の飛車を落とします

- 二枚落ち

- 上手の飛車角行を落とします

- 四枚落ち

- 上手が二枚落ちに加えて二枚の香車を落とします

- 六枚落ち

- 上手が四枚落ちに加えて二枚の桂馬を落とします

- 八枚落ち

- 上手が六枚落ちに加えて二枚の銀将を落とします

GOAL †

相手の王を詰めれば勝ちです。

同じ局面が三回現れると、千日手と呼び、先手後手を入れ替えて対局しなおしです。

持将棋 †

お互いの玉将が敵陣に入り(玉将が敵陣に入ることを入玉と呼びます)、決着がつかない状態になって、これ以上駒が取れなくなった時点で以下のように点数を数えます。お互いの点数が規定点以上であれば、引き分けになります。この状態を持将棋と呼びます。

玉を除いた駒(盤上・持ち駒とも)のうち、飛車と角を5点、その他の駒を1点として合計点を数えます。

- プロの公式戦

- 両者とも24点以上あれば持将棋。24点に満たなければ負けとなります。

- アマチュアの大会

- 引き分けを避ける意味で、27点未満であれば負け。(ゲーム開始時点での点数は27対27)

駒落ち戦の場合は、落とした駒が上手にあるものとして点数計算をします。

NOTE †

将棋は、持ち駒使用ができるルールのため、終盤のゲーム収束が、他のChessの仲間と異なり単調ではありません。といっても、終盤にゲームが発散してしまい、興味をそがれるような展開にもなりません。Chessでは、Pawnを除くすべての駒が、前後左右に対象的な動きができる強力な駒によって、ゲームのスピード感*1を実現しています。将棋では、Chessの駒に対応するQueen-金将, Bishop-銀将, Knight-桂馬, Rook-香車のいずれもが、Chessよりもとても弱い動きに限定されています。基本的に駒の動きが前進方向に強く強制されていて、これがゲームの発散を防いでいるわけです。

一方のゲームへのスピード感は、飛車、角行の働きと、持ち駒を任意の位置に使えることによってバランスが取られています。

ゲーム自体の適度な複雑さ*2によって、人間の興味をひきつけつつ、コンピューターが未だ*3全人類に勝てる状態まで成長していません。

![[smile]](/images/face/smile.png)

終盤の面白さをぎゅっと詰め込んだ、詰め将棋は、将棋のルールから逸脱せずに独特のパズルを実現します。本将棋の発展と共に、独自の文化を築いています。

日本の多くの人々は、将棋を手近でプレーでき、プロの一流の棋譜を堪能できる環境にあるのは幸いです。 国際将棋フォーラムや棋士の普及活動によって、海外でも徐々に競技人口が増えています。しかし、駒に書かれている文字や、プロの公式対局は椅子を用いない日本独自のスタイルで対局するなど、海外の人たちにとってはまだまだハードルが高いのかもしれません。チェスのように将棋版もチェッカー模様であれば、角行や桂馬の効きがわかりやすくなるとの要望もあります。

しかし、なによりも身近にゲームを一緒に楽しめる人や環境が整うことが、普及に不可欠なことは間違えありません。海外普及に多くの時間を割いてらっしゃる棋士の方たちだけでなく、インターネットを使ったり、海外に居る、行く日本の将棋ファンによって、アマチュアの交流も盛んになれば、日本発のすばらしいゲームが普及し発展することになると思います。

SEE ALSO †

- 3三将棋

- 5五将棋

- Abstract Strategy Game Society/ASGS_Journal_22

- Abstract Strategy Game Society/ASGS_Journal_33

- Abstract Strategy Game Society/ASGS_Journal_34

- Chessと将棋の仲間

- Chessの呼称

- Lewis Chessmen

- The Museum of Abstract Strategy Games

- birth of shogi perfecto

- shogi perfecto (English)/the birth of shogi perfecto (English)

- shogi perfecto/the birth of shogi perfecto

- どうぶつしょうぎ

- アブストラクトゲームとコンピューター2

- ゲーム学会 第4回摩訶大将棋ワークショップ

- ゲーム理論と室内ゲーム

- コメント/将棋

- コレクション

- シャンチー(中国)

- チャンギ(韓国)

- 中将棋

- 参考文献/100 OTHER GAMES to play on the chess board

- 参考文献/A History of Chess

- 参考文献/A Short History of Chess

- 参考文献/CHESS VARIATIONS -Ancient Regional and Modern

- 参考文献/Computer Today 1993年9月号 ゲイムのアルゴリズム

- 参考文献/Encyclopedia of Chess Variants

- 参考文献/Java将棋のアルゴリズム

- 参考文献/Korean Games

- 参考文献/Popular Chess Variants

- 参考文献/THE GENEALOGY OF CHESS - PREMIER

- 参考文献/THE IMMORTAL GAME - A HISTORY OF CHESS

- 参考文献/The Classified Encyclopedia of Chess Variants

- 参考文献/おもしろゲーム将棋

- 参考文献/イメージと読みの将棋観

- 参考文献/コンピュータチェス

- 参考文献/コンピュータ将棋のアルゴリズム

- 参考文献/タイの将棋

- 参考文献/チェス (ものと人間の文化史)

- 参考文献/フィードバック方式定跡次の一手

- 参考文献/世界のチェス・将棋展II

- 参考文献/世界のチェス将棋展

- 参考文献/世界の主な将棋

- 参考文献/世界の主な将棋 改訂版

- 参考文献/世界の将棋 改訂版 古代から現代まで

- 参考文献/中将棋(中将棋公式ガイド)

- 参考文献/中将棋の記録

- 参考文献/先を読む頭脳

- 参考文献/四人将棋入門

- 参考文献/将棋の世界

- 参考文献/将棋の来た道

- 参考文献/将棋の起源

- 参考文献/日本における将棋の種類

- 参考文献/最新図解チェス 必勝の手筋

- 参考文献/碁打ち・将棋指しの誕生

- 参考文献/禽将棋(文献)

- 参考文献/第66期 将棋名人戦 七番勝負

- 参考文献/羽生の新格言集105

- 四人将棋

- 囲碁

- 大阪商業大学アミューズメント産業研究所

- 安南将棋

- 将棋の駒の並べ方

- 徳永英司の世界

- 第20回世界コンピュータ将棋選手権