Introduction †

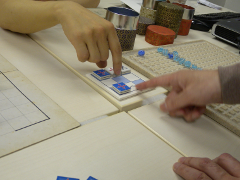

Peal Gameの初期モックアップ

Peal Gameの初期モックアップ

今回は、アブストラクトゲームデザイン・製作の活動を高校、学生時代から続けていらっしゃる、東京理科大 理学部物理学科 准教授の徳永英司氏を紹介いたします。 博物館のページをご覧になり興味をもたれて当館にご連絡をいただき、2011年6月11日、 大きなナップサック*1と重そうな袋*2を持って、館長のオフィスに来訪いただきました。オリジナルのゲームについてお話していただけるとのことです。

ゲームルール等、詳細については、下記SEE ALSOの徳永研究室のページへのリンクをご参照ください。

このページに掲載している徳永氏デザインのゲームは、断りのない限り徳永英司氏の著作です。

徳永ワールド †

Glass Pearl Game †

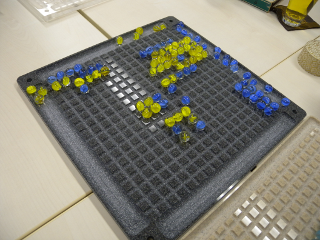

Pearl Gameの対局模様

Perl Game終局の図

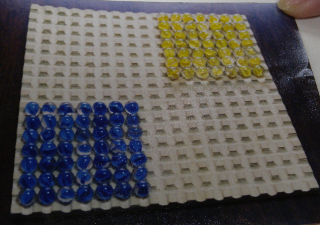

Glass Pearl Gameは、球形の駒(ビー玉)と、縦横格子状に溝が掘ってある独自のボードを使います。

このアクリル/合成樹脂製の3種類のボードを持ってきていただきました。 囲碁の19路盤よりも一回り大きく見える、とても重厚なボードです。*3

自作のモックアップボードは、彫刻刀とフライス盤で作られた力作です。 徳永氏が就職されて最初の大きな買い物*4が、モックアップを元に加工業者に依頼して作った、このボード100枚*5だったそうです。

17路が正規盤ということですが、囲碁のように、小さな盤からより大きな盤まで同じルールで遊べるそうです。 盤の大きさが変わると、異なった性質のゲームになるようです。 下記に掲載されている、ソフトウェア版でも路数が選択できるようになっています。

「複数の球がスムースにスライドできる」

という、このボード形状が、徳永ワールドのゲームやパズルを支える基盤となっています。 ゲームは、敵陣、自陣に球を正方形に密集させて配置して開始します。 球が孤立しないような形=縦横に自分の球が連結した状態であれば、好きなだけ相手陣地に迫る向きの一方向に列を押し進めます。 押す列にある球は、相手の個数、自分の個数は無関係に動かすことができます。 自陣方向へのバックはできません。また、相手に押された直後に、同じ列を押し戻すことはできません。

相手陣地の奥隅に、一つでも自分の球を先に送り込んだ側が勝ちの競争ゲームです。

ゲームの目的や球が集団で移動する仕組みなど、他に類を見ないユニークな設計です。 球の押し出しは、abalone, TRABOULET / KUBA / AKIBAに見られます。 このようなルールの表現はコンピューター上では簡単にできるのですが、 リアルな環境では特殊なボードが必要になります。Pearl Gameでは、abaloneに先駆け独自に発明されたのだそうです。

遊んでみて、球の連結関係や手順に、パズル的な要素が強いと感じました。

Pearl Five †

序盤はサクサク

何かいい手があるはず...

Glass Pearl Gameのボードを使っての五目並べ。球形の駒がスライドできる性質を使っての独特なルールです。

連珠, 五目並べなどと同様に、ボード中央に先手球を置いてはじめます。 以降は、任意のボード上の球に、縦横隣接する位置に新しい球を置き、ボード上の球を1マス押してスライドさせます。

ゲーム序盤は球を配置できる箇所はそれほどありませんが、ゲームが進行するにつれてどんどんと合法手が増えていきます。

はじめてこのゲームを見ると、連珠, 五目並べと同じようなゲームに見えるかもしれません、しかし実際にプレーするとまったく別のゲームだと感じることでしょう。Pearl

Fiveでは、四や三三ができても簡単には勝ちになりません。それどころか、四四ができても防ぐ手があることも ![[worried]](/images/face/worried.png) ;。

局面が進んで、相手の四を破って自分の四を作る展開になってくると、まるで将棋の終盤で、詰めろ逃れの詰めろを、一手指す毎に出し合うような激しいゲームになります。

;。

局面が進んで、相手の四を破って自分の四を作る展開になってくると、まるで将棋の終盤で、詰めろ逃れの詰めろを、一手指す毎に出し合うような激しいゲームになります。

球を配置してスライドさせた形を頭の中で考えるのは、慣れてくるまで大変ですが、とても深みのあるおもしろいゲームになっています。

今回は、17x17のGlass Pearl Gameのオフィシャルボードを使ってプレーしましたが、 中終盤に、球がボードの外に押し出されることがないように、できるだけ大きなボードでプレーする方がよいとのことでした。

Proceed †

Proceed

Proceedは、フットボール、ラグビーをモチーフにしたゲームです。 徳永氏が高校生の時にデザインされたゲームだとのこと、厚紙のボードも年季がはいっています。

6x12の縦長のボードに、駒を配置(正規ルールでは、8個)して開始します。最初の手は、 先手、後手それぞれがもっているリング(球)を自陣にいる駒のいずれかに持たせます。 そこからは、球を持った駒を相手ゴールに先に導いた方が勝ちになります。

駒の動きは、球を持っていない駒は1~2マスの移動と、敵駒へのタックルが可能です。 タックルは、縦横に隣接した敵の駒を2マスハジキ飛ばす行為で、盤外に押し出してしまうこともできます。 タックルした敵駒が球を持って入れば、球を奪い取ることになります。

球を持った駒は1マスの移動と、斜めに隣接した駒か、Chessのナイト(Knight)の駒の動きの位置にいる味方駒へパスすることができます。

序中盤はタックルによってハジキ飛ばされない位置への駒の移動や、パス連携によって敵のラインをくぐり抜けるポジション取りが重要なようです。

終盤は、将棋のようにスピード勝負の展開に。相手の手を遅らせるうまい守りか、味方駒の数と配置を最適にして攻めきれるかが鍵になります。

徳永氏は、Pearl Gameに比べると洗練度の低いゲームかもしれないが、ゲーム展開の大胆さはこちらの方がずっとおもしろいのではないかとお話されていました。 プレーしてみて、確かに将棋好きには、このゲームは響くと思いました。

どのように普及させるか †

abaloneより以前に、Glass Pearl Gameのボードを考案され実用新案を取られたとのこと。 いくつか、パブリッシャーともお話をされたこともあるようですが、販売には至らなかったそうです。

国内のゲーム作家さんとお話すると、アブストラクトゲームをどのように普及販売したらよいか、皆さん悩んでいらっしゃいます。 ニッチなジャンルな上、国内市場はさらに狭く、ゆえにパブリッシャーにもあまり興味を示してもらえません。 館長達は海外へのアプローチが重要なのではないかと考えています。

Conclusion †

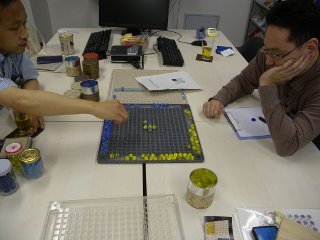

徳永氏のゲームの他、館長考案のゲームも紹介させていただいているうちに、あっという間に5時間が経過していました。 インタビューだけでなく、対局中の指手や、ゲームの設計思想など、会話言語以外の言葉をたくさん伺うことができ、 とても素晴らしいミーティングでした。徳永先生ありがとうございました。

山本さんにお話を聞いたときもそうでしたが、ゲームを作る方の考え方を知ることは、 ゲームをプレーすること以上に知的好奇心を刺激されます。 コンピューターはChessで人より強くなり、近く将棋にもその日がおとずれるでしょう。 しかし、ゲーム/ルールを創造する力については、まだしばらくの間、人間の方が得意な領域だと思います。

徳永氏の作品は、ご自身がアブストラクトゲームやパズルがお好きとのこともあり、大変よく練り込まれた重厚なゲームです。ボードや駒の仕組み、大きさ、ゲーム進行、ルールの複雑さなど、さまざまな試行錯誤の上バランスが調整されています。アブストラクトゲームの設計では、複雑度やゲームスピードなどの微妙な調節がとても難しいのですが、それら調整は多くのケースで、ボードサイズや駒数でおこなうことになります。例えばボードサイズは、少し変更するだけでゲームが収束しない失敗作になってしまうこともあります。氏は、いとも簡単に、こうした調律をこなしているように感じました。フルボディなゲームですので、じっくり考えるのが好きな少しアドバンスドな方向けと言えるかもしれませんが、ぜひとも幅広い層の方に楽しんでもらいたい作品群です。

徳永氏は物理がご専門で、ゲームやパズルはあくまでも趣味として活動されているとのことでした。本館監修の香川大学 富永浩之氏等は、積極的にゲームを数学や情報教育に役立てられています。ゲームは、確かに数学や情報科学分野では直接の研究対象として扱いやすいのですが、大学での専門が物理だった館長からすると、物理学教育の分野でも活用できれば素晴らしいことだと思います。

今後もアブストラクトゲーム博物館では、ゲームを作る方、ゲームや数学・情報科学を研究する方達の応援をします。

![[bigsmile]](/images/face/bigsmile.png)

SEE ALSO †

館長作のAmoeba

気に入ってもらいました ![[smile]](/images/face/smile.png)

- Amoeba

- Chess(欧米他)

- FlipFlop

- Game Sets and Collections

- Honey Donuts

- Honey Donuts (English)

- Logy and 山本光夫

- Posit

- RinneTensei

- T4

- TRABOULET / KUBA / AKIBA

- The Ring World

- abalone

- いろいろな配列・図形ゲーム

- その他のアブストラクトゲーム

- コメント/徳永英司の世界

- コレクション

- 五目並べ

- 囲碁

- 将棋

- 連珠

- 徳永研究室のページ こちらに、徳永氏デザインのゲーム/パズルのルールや詳しい解説があります。対戦可能なソフトウェアもダウンロードできます。