HISTORY †

連珠の原型となった五目並べは、平安時代には存在していたようですが、明治時代には先手の必勝法が発表され、現在でも、先手必勝のゲームであると考えられています。

1899年、黒岩涙香が、五目並べにいくつかの禁じ手を加えたゲームを「聯珠」と呼ぶことを提案しました。 かつては「聯珠」と表記していましたが、第二次世界大戦後の漢字制限により「連珠」となりました。

その後、研究が進む度に先手の有利が見つかり、不均衡を調整するためにルールの改正がおこなわれ、 現在の連珠のルールにいたりました。 現在の国際ルールでは、下記の基本ルールの他にも制限を設けています。*1

BOARD & PIECES †

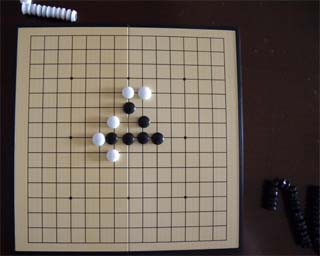

15道*2の「連珠盤」(15×15)上に、 二人のプレイヤーが黒白の珠(碁石)を交互に置いてゆきます。

五目並べとよく似ていますが、先手が明らかに有利な五目並べに対し、連珠では先手の着手を制限して後手との均衡をとっています。

連珠の基本ルールでは、三手目まで珠を置く場所に制限が設けられています。この三手目までの着手でできる形を珠型と言います。

黒が先手で1手目は天元(盤中央の星)に打ちます。 次に、白は天元から1目離れた場所(黒珠に接する場所)に打ちます。

3手目は、黒が天元から2目以内離れた場所に置きます。*3

GOAL †

縦横斜めのいずれかに、早く『五連』を並べた方が『勝ち』です。

- 黒は五連を並べる前の「三三」と「四四」と六目以上並んだ「長連」が『禁手』で「打っても、打たされても負け」になります。

- 白には禁手がありません。長連は勝ちとなります。

- 勝負のつかない時は「引き分け」になります。

STRATEGY †

珠型の無い連珠は、János Wagner and István Virág (2001)によって、先手必勝であることが証明されました。

NOTE †

珠(石)は、連珠と囲碁で共通で使えますが、盤は路数が異なり併用できません。 連珠は、15道の盤を用います。囲碁は19路、初心者の練習用に9路, 13路盤を用いることがありますが、15路はあまりプレーされません。囲碁の用具は比較的容易に入手できますが、15道の連珠用の盤を入手するのは、なかなか苦労するところです。

国内、海外でも人気のあるゲームで、大会などを定期的に開催する競技団体があります。