HISTORY †

囲碁(=碁)の起源ははっきりとは分かっていませんが、4000年くらい前に中国で易の用具として碁盤、碁石が生まれ、次第に武将たちの間で戦争のシミュレーションに使われるようになっていったと言われています。2000年くらい前には庶民の間でも一般的なゲームになっていたようです。

日本への伝来は5世紀ごろに朝鮮半島から、という説が有力ですが、これもはっきりとは分かっていません。 7世紀初頭に著された隋書・倭国伝には日本で囲碁が盛んであるという記述があり、正倉院には日本最古の碁盤と碁石が保存されています。

平安時代には広く貴族階級に広まり、10世紀には宮中での公開対局も盛んになりました。紫式部や清少納言も囲碁をよく打ったと伝えられています。

日蓮宗僧侶の日海は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に次々と仕え、「本因坊算砂」という名で幕府公認のプロ棋士となりました。 以降、囲碁は幕府に支援されて発展してゆきます。江戸時代には碁会所も生まれ、庶民文化として普及、定着しました。

明治時代になって後ろ盾のなくなった囲碁界には混乱と低迷が続きましたが、その後政財界の後押しや1924年の日本棋院の誕生、タイトル戦の確立などを受けて、将棋と並んで日本が誇る代表的なゲームの地位を築いています。

その発祥から現代まで、長い歴史をもつ囲碁ですが、トラブルなく楽しむための細かいルールの変更はあったものの、基本的な遊び方はこの1000年間ほとんど変わっていないようです。

今では奥の深いアブストラクト・ゲームとして世界中で人気の高い囲碁ですが、アジアの国々での古くからの発展に比べ、欧米では19世紀になるまで普及することはありませんでした。 囲碁の欧米での普及に貢献したのは、村瀬秀甫氏(本因坊秀甫)、岩本薫氏(本因坊薫和)ら日本人でした。そのため、囲碁は国際的にも日本語名 go*1という名前で呼ばれています。

囲碁は現在、日本、韓国、中華人民共和国を中心としたアジアの国々を初めとして、アメリカ、ロシア、ドイツなど世界80ヶ国以上で打たれており、世界選手権もおこなわれています。 囲碁の国際普及を促進するため、正座での対局から、椅子とテーブルを用いた対局を積極的に採用するタイトル棋戦が増えました。正座対局では厚みのある(5-7寸)碁盤が好まれますが、テーブル棋戦では、厚い碁盤は使いにくいため、用いられません。これに対して将棋では、伝統を重んじ、ネット棋戦などを除くほとんどの棋戦が、正座対局でおこなわれます。

海外ではチェスと同じくマインド・スポーツとして楽しまれていて、2010年アジア競技大会では競技種目として採用されました。

近年ではインターネット上でプレイする囲碁も普及し、競技人口の増加に貢献しています。

囲碁は、その発展の初期には17路盤で遊ばれていたようですが、後に19路盤がスタンダードになりました。

BOARD & PIECES †

2人のプレイヤーが碁盤の上の格子の交点に黒、白の石を1つずつ交互に置いてゆきます。 盤は19路盤を使います。(初心者の練習用には9路盤や13路盤も使われます。)

黒が先手です。打つ場所に制限はありませんが、一度打った石は動かせません。

活路 †

石には置かれた位置によってそれぞれ「活路」があります(石に隣接する上下左右の空点。角に置かれた石には2つ、辺上では3つ、その他の盤上の交点では4つあります。)。相手に活路をふさがれ、囲まれた石は盤上から取り上げられ、相手のものになります。 すっかり囲まれる1つ前、活路が1つ残っている状態を「アタリ」といいます。

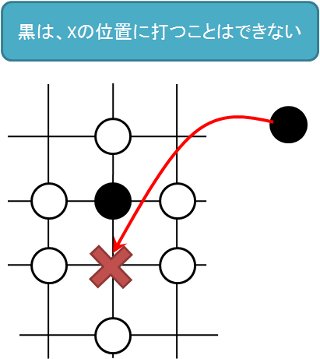

着手禁止の例外 †

囲碁では、盤上のどこにでも石を打つことができますが、例外があります。それは「石を打った瞬間に相手に囲まれて取られてしまう場所への着手」です。活路がないところに打つのは、囲んでいる石が取れるときだけです。

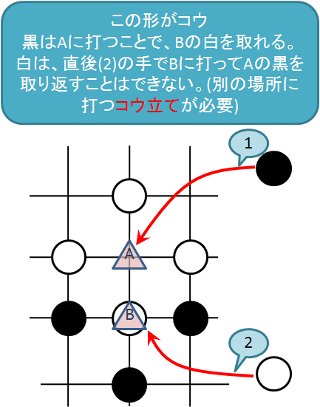

コウ(劫)のルール †

コウとは、一方のアタリに対して他方が打った結果が打った側のアタリとなり、そのままでは永遠に同形を繰り返すことになる形をいいます。 コウの形で最初に1回石を取られたあとは、次の回で石を取り返してはいけない、というルールがあります。コウの形になったときは、いったん他に打たなければなりません(コウ立て)。

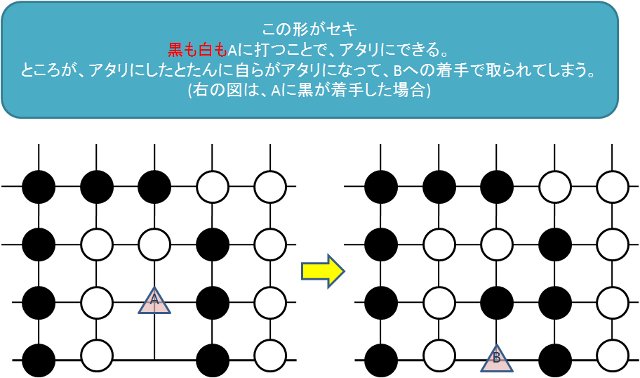

セキ †

自分の石を打ったことで相手をアタリにした瞬間、自らもアタリになってしまう形をセキといいます。この形になると先に手を出した方が相手に石を取られて損をしてしまうため、どちらも打つことができません。

パス †

将棋やチェスと違ってパスをしてもよいというのは、囲碁のルールの大きな特徴です。

GOAL †

終局したときに「地」(自分の石で相手の石を囲んだ陣地)の大きいほうが勝ちです。 空いている打てるところが全てどちらかの地になったら終局です。 どちらかが投了するか、両者が続けてパスをした場合も、双方の合意による終局となります。 地の大きさは自分の石で囲んだ交点の数「目」で数えます。同数の場合は引き分け(持碁)となります。

終局になったらダメ(どちらの地でもない目)をつめ、逃げられない(死に)石を盤から取り除きます。次に、あげ石(=アゲハマ、ハマともいう盤上から取り去った石)を相手の地に埋め、掛け算をしやすいよう四角く整地してから、地を数えます*2

コミ †

囲碁は先手有利ですので、同等の棋力で戦う互先(たがいせん)の場合、「コミ」(ハンディキャップ。現在の主流は6目半*3。)を出します。棋力に差のあるプレイヤー同士の場合は、「置き石」(棋力に応じてあらかじめ盤に石を置くこと)をして対局する場合もあります。 互先であれば、コミを先手の地から引き算します。

STRATEGY †

囲碁は、シンプルな石や盤を使ってプレイしますが、とても奥の深いゲームです。

入門者にとっては、終局のタイミングが分かりにくく、理解するためには上達が必要です。囲碁固有の作法(着手についての暗黙の了解、慣習など)や言葉の使い方をマスターする必要もあり、「囲碁は分かりにくい」という印象を受ける人も多いようです。

石の打ち方に制約が少ないこともあり、単純な合法着手数の比較では、チェスや将棋に比べて圧倒的に複雑なゲームとなっています。

定石をいくつかマスターしておくことは一定以上の棋力を達成するために重要ではありますが、「大局観」という言葉が表すように、ゲーム中、いかに全体を俯瞰して的確な形勢判断をおこなうことができるかが戦略の鍵といえるでしょう。

コンピューター・プログラムが、チェスで世界チャンピオンを破り、将棋でもプロと凌ぎをけずるようになった今、「世界でもっとも複雑なアブストラクトゲーム」といわれている囲碁を研究対象とする研究者が増えていると聞きます。 囲碁プログラムが人間を負かす日も、近いかもしれません。

SEE ALSO †

- Abstract Strategy Game Society/ASGS_Journal_11

- Abstract Strategy Game Society/ASGS_Journal_15

- Amazons

- CheGo

- Impartial Game

- Surakarta

- The Ring World

- The Ring World (English)

- その他のアブストラクトゲーム

- アブストラクトゲームとコンピューター

- アブストラクトゲームとコンピューター2

- ゲーム理論と室内ゲーム

- コレクション

- 参考文献/Best Board Games from Around the World

- 参考文献/Computer Today 1993年9月号 ゲイムのアルゴリズム

- 参考文献/Korean Games

- 参考文献/The Book of Classic Board Games

- 参考文献/コミック奥義秘伝囲碁3000年

- 参考文献/梅沢由香里流すぐに打てる9路盤 (NHK囲碁シリーズ)

- 参考文献/碁の方程式(基礎編)

- 参考文献/碁打ち・将棋指しの誕生

- 大阪商業大学アミューズメント産業研究所

- 学研 Em brain シリーズ

- 将棋

- 徳永英司の世界

- 第20回世界コンピュータ将棋選手権

- 連珠

- インタラクティブ囲碁入門 オンラインで対話的に囲碁を覚えられるサイトです