HISTORY †

中将棋は、将棋と同じくチェスの派生の中でもユニークな特色を持つ、日本独自の古将棋です。中将棋は、現代の将棋と異なり、駒は取り捨てです。

中世には、中将棋は公家など身分の高い者の間で盛んに興じられました。 持ち駒再使用できる、現代の将棋が盛んになるにつれ、徐々に人気が衰えて いったものと推察されます。中将棋は、明治維新後、昭和のはじめごろまで 西日本などで競技する人がおりました。 大山康晴十五世名人が、中将棋を指し、保護できるよう活動をされていました。

近年は、海外においても文献等で紹介されたことで競技者がいるようです。 また、国内でも中将棋が復活しつつあります。 インターネットで中将棋の魅力を知った人が増え、組織を作り 活動されています。駒や盤も、量産型のものの入手が可能です。

BOARD & PIECES †

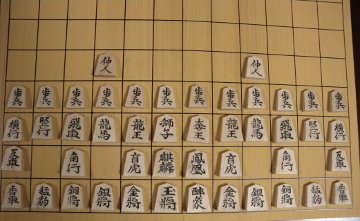

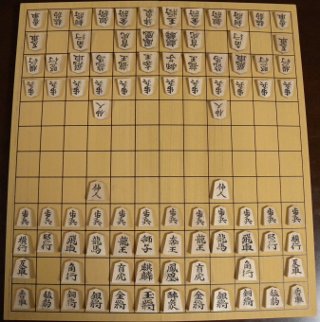

12x12の盤を使い、上記のように配置します。 歩兵が並んでいる四段目からが陣地になります。

相手陣地に入ることで、成れる駒(裏面に文字が書いてある駒)はこの時に限りなることができます。成りを選択せず、そのままででいても構いません。ただし、将棋と異なり、相手陣地から出る時や、相手陣地内を移動するだけで成ることはできません。

- 敵陣にいた自分の駒を動かして、相手の駒を取ったときに成ることができます。

- 歩兵と仲人以外は、相手陣地から出て、再び入り直す場合には、成ることが可能です。

- 歩兵と仲人は、敵陣最下段に到達するとき、成ることが可能です。成らなくてもかまいません。

成りを選択せずにいた駒を、進めて行った結果、行き場の無い状態に陥ることがあります。その場合は、動けない駒になって、相手に取られるまで盤上に放置することになります。

基本的にパスはできません。盤上にある獅子などの、一手番で一度に二手分動かせる駒を使って、パスと似たことをすることができます。これを「じっと」と呼びます。

取得した駒は、Chessなどと同じように取り捨てです。

PIECES †

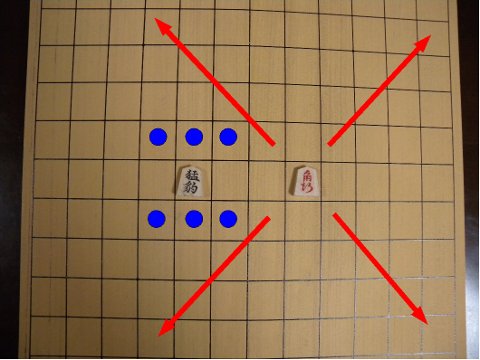

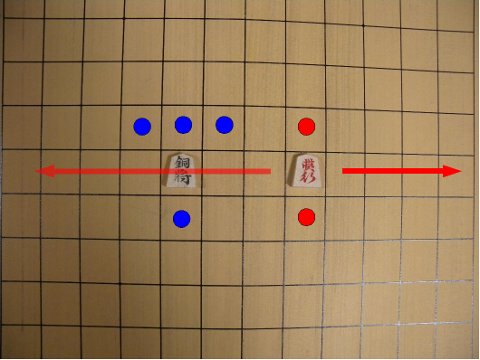

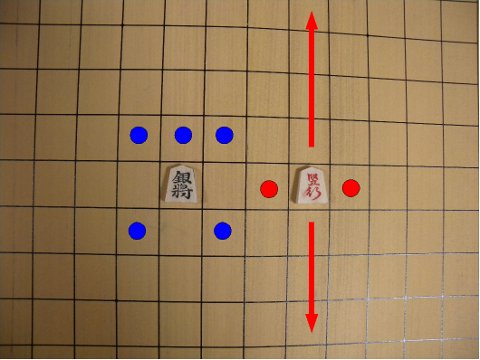

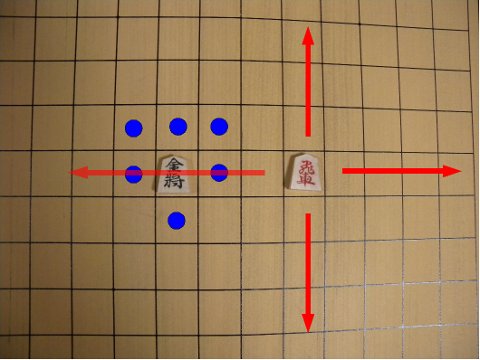

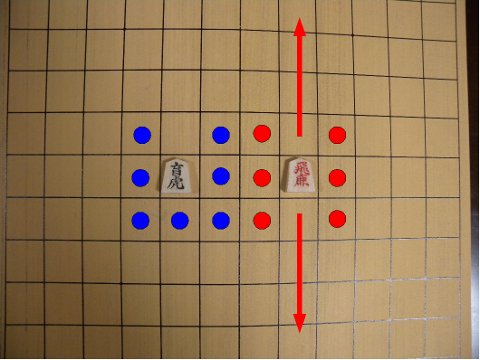

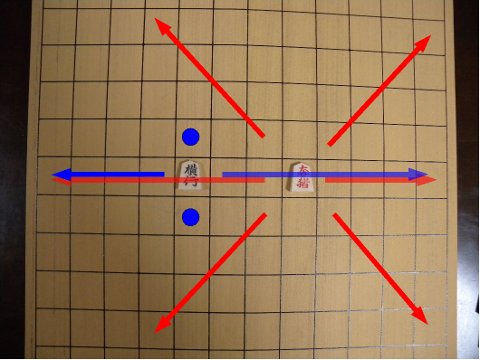

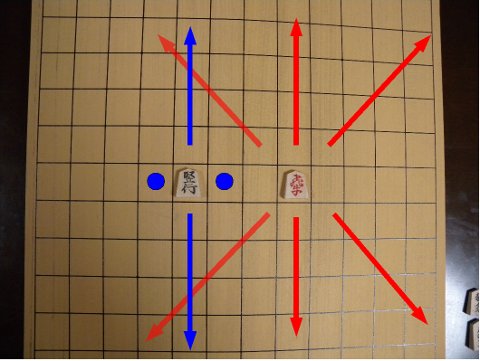

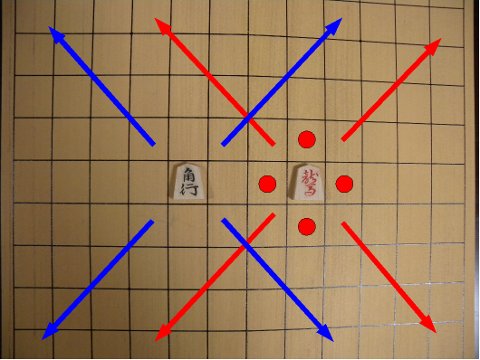

左側(黒い文字)初期状態の駒で、右(赤い文字)が成った状態の駒です。 移動できる位置をそれぞれ、青丸と矢印、赤丸と矢印でしめしてあります。

-

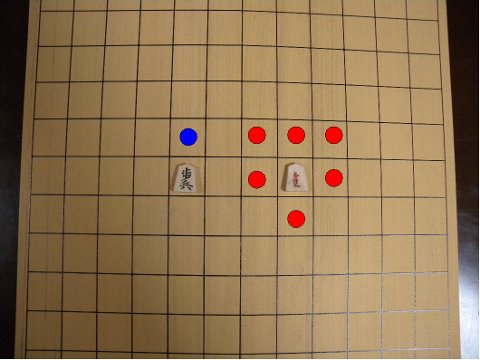

歩兵 → と金

歩兵 → と金

- (ふひょう → ときん) 各12枚

-

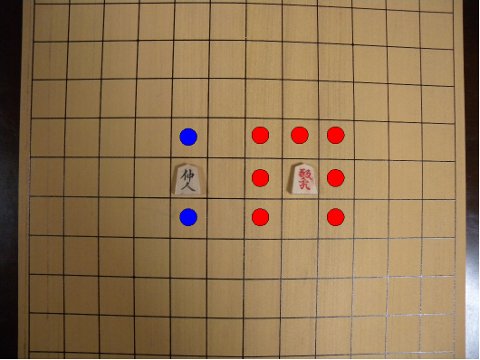

仲人 → 醉象

仲人 → 醉象

- (ちゅうにん → すいぞう) 各2枚

-

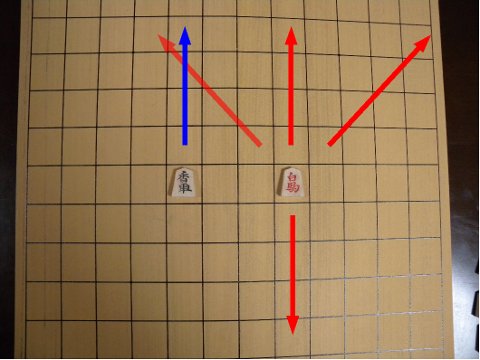

香車 → 白駒

香車 → 白駒

- (きょうしゃ → はくく) 各2枚

-

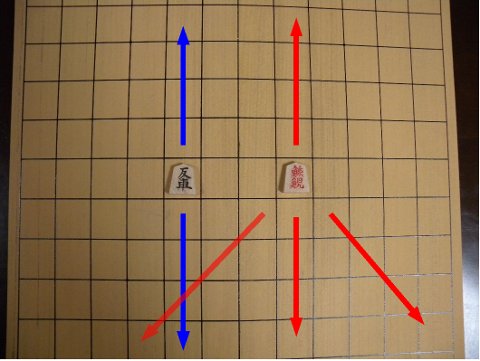

反車 → 鯨鯢

反車 → 鯨鯢

- (へんしゃ → けいげい) 各2枚

-

猛豹 → 角行

猛豹 → 角行

- (もうひょう → かくぎょう) 各2枚

-

銅将 → 横行

銅将 → 横行

- (どうしょう → おうぎょう) 各2枚

-

銀将 → 堅行

銀将 → 堅行

- (ぎんしょう → しゅぎょう) 各2枚

-

金将 → 飛車

金将 → 飛車

- (きんしょう → ひしゃ) 各2枚

-

盲虎 → 飛鹿

盲虎 → 飛鹿

- (もうこ → ひろく) 各2枚

-

横行 → 奔猪

横行 → 奔猪

- (おうぎょう → ほんちょ 各2枚)

-

堅行 → 飛牛

堅行 → 飛牛

- (しゅぎょう → ひぎゅう) 各2枚

-

角行 → 龍馬

角行 → 龍馬

- (かくぎょう → りゅうま) 各2枚

-

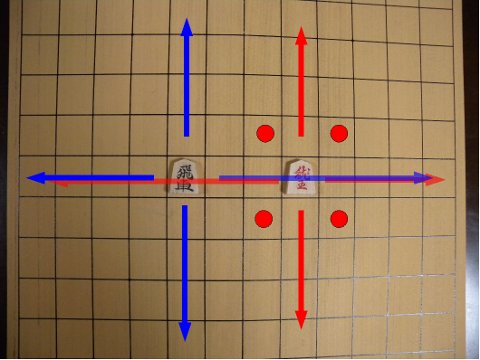

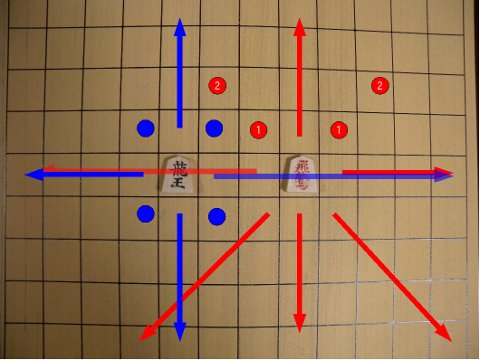

飛車 → 龍王

飛車 → 龍王

- (ひしゃ → りゅうおう) 各2枚

-

麒麟 → 獅子

麒麟 → 獅子

- (きりん → しし) 各1枚

-

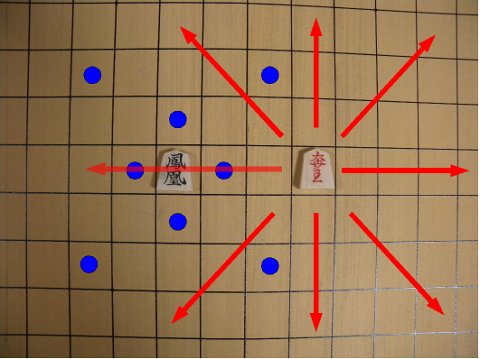

鳳凰 → 奔王

鳳凰 → 奔王

- (ほうおう → ほんのう) 各1枚

-

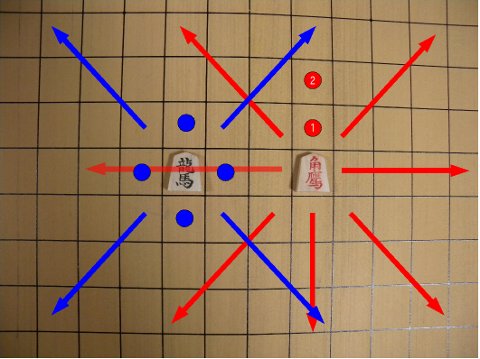

龍馬 → 角鷹

龍馬 → 角鷹

- (りゅうま → かくおう) 各2枚

角鷹は、前方に対して、獅子と同様、一手の中で二つの動作ができます。(じっと、丸1に居る駒と丸2に居る駒を一手で取る、居喰い、駒を飛び越えて丸2に移動) -

龍王 → 飛鷲

龍王 → 飛鷲

- (りゅうおう → ひじゅう) 各2枚

飛鷲は、前斜め方行くに対して、、子と同様、一手の中で二つの動作ができます。(じっと、丸1に居る駒と丸2に居る駒を一手で取る、居喰い、駒を飛び越えて丸2に移動) -

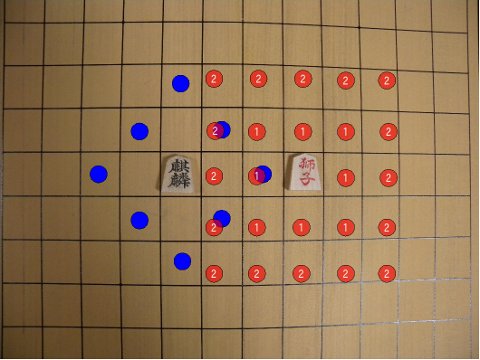

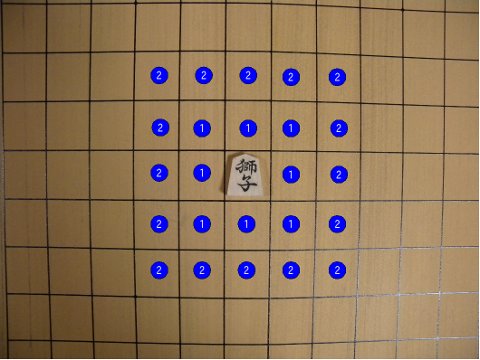

獅子

獅子

- (しし) 各1枚

-

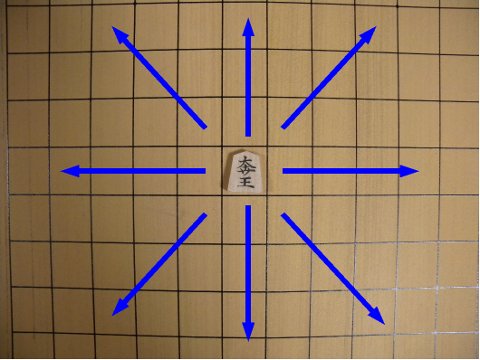

奔王

奔王

- (ほんのう) 各1枚

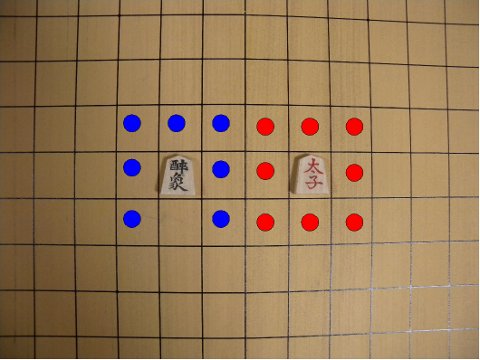

獅子は、一手で玉将の動きを二回おこなえます。

- 一度目の動きで敵駒を取り、二度めの動きでもう一つの駒を取る

- 一度目の動きで敵駒を取り、二度めの動きで元にいた位置に戻る (居喰い)

- 丸1の位置に駒があっても、丸2の位置に飛び越えて移動できる

- 獅子を指差して「じっと」と言えば、実質パスができる (じっと) ただし、丸1がすべて駒で埋まっている場合は"じっと"はできません。

獅子についての特殊ルール †

獅子には、特別な制限が設けられています。

- 足のある獅子は獅子で取れない

獅子に味方の駒が効いていて、仮に取られたとしても次の手で取り返せる状態を「足のある獅子」といいます。効き筋の間に敵の獅子がいて、直接効いていなくても前述の条件を満たす状況を「かげ足」といい、これも区別しません。足のある獅子は、獅子でとることができません。 - 先獅子と後獅子

獅子を取られた直後の手で、獅子を取り返すことはできません。先に取った側を「先獅子」といい、獅子を取られてから一手間をおあけて獅子を取り返すことを「後獅子」といいます。 - 獅子の付け喰い

獅子と相手の獅子の間に相手の駒があれば、その駒と相手の獅子を合わせて取ることができます。これを「付け喰い」といいます。間にある駒が、歩兵と仲人の場合は、付け喰いができません。付け喰いは、足のある獅子よりも優先します。足のある獅子を付け喰いした場合、相手は次の手で獅子を取り返すことができます。これを「獅子をうつ」といいいます。

GOAL †

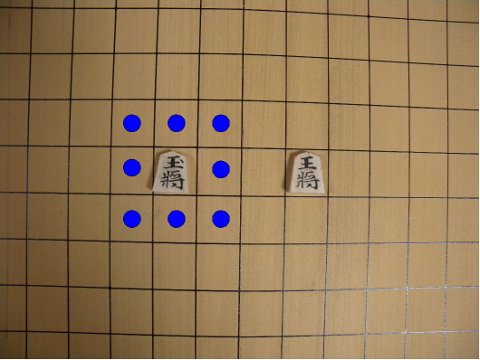

相手の玉を詰めれば勝ちです。太子がいる場合には、玉と太子の両方を詰めなければ 勝ちになりません。

将棋では、王手を防がないのは禁じ手ですが、中将棋では太子の存在があるためか、 合法手です。相手が王手を防がずにいたら、自分の玉将を立てて「しつれいしました」と言えば勝ちになります。

同じ局面が三回現れると、千日手と呼び、四回目の局面が現れる前に手を変えなければなりません。

お互いの駒が減り、相手を詰めることができなくなったら持将棋で引き分けになります。

STRATEGY †

はじめは、駒の働きを覚えるだけで、たいへんかもしれません。どの駒を成らせて、価値を高めるか、計画を持って指していきたいところです。特に、醉象は敵陣に入ると太子になります。この価値は絶大です。

駒数が多いため、序盤は駒をのびのびと動かすことができません。大渋滞の状態です。 そのため、獅子が最も活躍する駒となります。

局面が進むにしたがって駒の数が減っていきます。盤のサイズが12x12と大きなため、獅子の活躍できる機会が減少します。結果、強力な動きができる駒の活躍の場が増えます。Queenと同じ動きをする奔王などの価値が高まります。

序盤に、獅子が相手の駒をどんどんと取っていくわけですが、その際、後半に活躍する駒を積極的に狙うことが重要です。 駒の数が多く、あまりに駒の取り合いが続くため、気持ちが緩んで、駒の損得や形に対しての局面評価が温くなりがちです。引き締めて、序盤から差をつけるよう心がけましょう。

NOTE †

駒の種類、個性、どれをとっても世界に類を見ないChessの派生です。 強力すぎる獅子や、成ることで玉が増えるルールなどの発想には、まったく驚かされます。

Chessにも、駒の数を増やしたり、盤面を大きくした派生がありますが、ゲームとしてのバランスを保つのは難しいようです。中世には、中将棋の他にも、大将棋などさまざまな大規模将棋が考案されていますが、中将棋を越えるサイズのものは、現実には遊べない/遊んでもおもしろくない、ほど決着までの時間が長く、局面の把握もできないものになってしまいます。*1 こういった大型将棋は、鑑賞や護符・占術などを目的としたものだったのでしょう。