HISTORY †

禽将棋(とりしょうぎ)は、日本で考案された将棋です。「とり」の字は「鳥」ではなくて「禽」なのですが、駒には「鶉」「燕」など、猛禽類ではない鳥の名前もつかわれています。

将棋の九世名人大橋宗英が発案したといわれていますが、はっきりとは分かっていません。天保4年(1833年)に豊田四郎兵衛が著した「禽象戯圖解」に禽将棋の指し方と、いろは記号で棋譜が記されています。 当時使用された盤や駒は未発見です。

面白いことに1980年代の終わりごろ、イギリスで禽将棋のセットが発売されたそうです。日本では、奥野カルタで購入することができます。 禽将棋については、参考文献/禽将棋(文献)、参考文献/世界のゲーム事典で、詳しく紹介されています。

BOARD & PIECES †

BOARD †

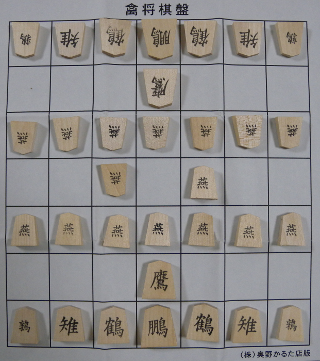

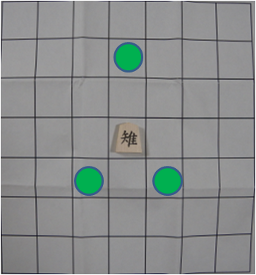

7x7の盤に32枚の駒を上記写真のように配置します。 1, 2段目が陣地です。

PIECES †

禽将棋の駒はすべて、日本の将棋では珍しく、一字で表現されています。 以下に、駒ごとの動きを解説します。

禽将棋には、以下のような特徴があります:

- 取った駒は使うことができます。

- 敵陣に入ったら、成ることのできる駒は、必ず成らなければなりません。

- 敵陣に入ったときは、次の手で成ります。

- 行き所のないマスに駒を動かすことはできません。

- 燕は同じ筋に2つまで打つことができます。3つ以上は禁止です。(3歩の禁止)

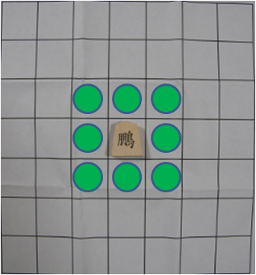

- 鵬(おおとり)

- 将棋の王将と同じ機能を持ちます。 前後・左右・斜めに1マス動きます。

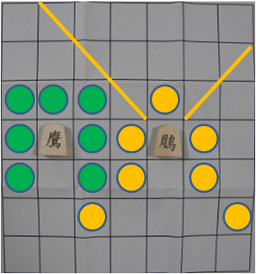

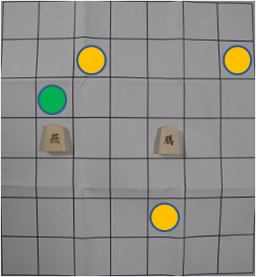

- 鷹(たか)→鵰(くまたか/わし)に成る

- 鷹は、前・左右・斜めに1マス動きます。(緑色) 中将棋の酔象と同じ動きです。 鵰に成ったあとは、前・左右に1マス、斜め前と後ろに好きなだけ、斜め後ろに2マス動くことができます。敵陣に入ると、必ず成らなければなりません。(黄色)

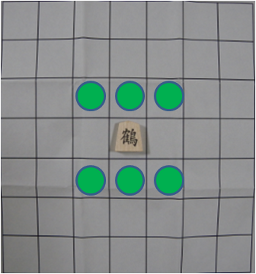

- 鶴(つる)

- 前後・斜めに1マス動きます。 中将棋の猛豹と同じ動きです。

- 雉(きじ)

- 前に2マス(1マス目では止まれません)、斜め後ろに1マス、駒があっても飛び越えることができます。

- 鶉(うずら)

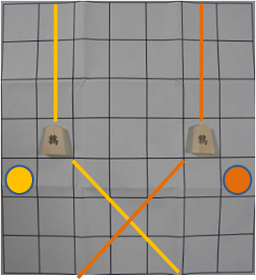

- 左右の鶉で、駒の動きが異なります。(左が黄色, 右が橙色)*1 右鶉は前と左斜め後ろに好きなだけ、および右斜め後ろに1マス。 左鶉は前と右斜め後ろに好きなだけ、および左斜め後ろに1マス。

- 燕(つばめ)→鴈(かり)に成る

- 敵陣に入ると、必ず成らなければなりません。 燕は、成る前は将棋の歩と同じ(緑色)ですが、鴈に成るとまったく違う動きをします。(黄色)

GOAL †

相手の鵬を詰めれば勝ちです。

双方が入鵬(将棋の入玉)しても引き分けにはなりません。

千日手は、同じ局面が一定以上の回数表れたときに、手を変えなければなりません。 参考文献/禽将棋(文献)では3回目、参考文献/世界のゲーム事典では4回目に、手を変えなければいけない、としています。

NOTE †

禽将棋は、将棋に触発されて発案されたゲームであることは間違いないと思いますが、駒も盤もルールもまったく違うゲームであるため、当館では、将棋の派生として扱っていません。