HISTORY †

LASCA(ラスカ)は、ユダヤ系ドイツ人の数学者で、1894年から1921年までのChessのWorld Champion であった Emanuel Laskerが考案した、Checkersのvariantです。 Laskersとも呼ばれます。

Emanuel Laskerは1868年12月24日、ブランデンブルク州ベルリーンヒェン (Berlinchen:

現ポーランド・バルリネク)に生まれ、大学では数学を専攻しました。

1894年に、Chessの初代世界チャンピオン Wilhelm

Steinitzからその座を奪い、2代目の世界チャンピオンとなりました。Laskerはこのとき25歳でした。彼はその後27年もの間、世界チャンピオンのタイトルを防衛し続けました。

Laskerには、Chessに関する本の他に、ボードゲーム、カードゲームについての著述もあります。また彼は、熱心なテニス・プレイヤーでもありました。

1933年にナチス ヒトラーが反ユダヤキャンペーンを開始、ユダヤ人は資産や市民権を剥奪されました。ユダヤ人であったLaskerは、ドイツを去らなければなりませんでした。

英国に滞在していたLaskerは1935年、Chessの熱狂的支持者であったUSSR政府高官から招かれ、モスクワに移り住みましたが、その後すぐに始まったスターリンの大粛清を逃れ、1937年、オランダを経由して、アメリカ合衆国に渡りました。 1941年、Laskerは、腎感染のため、ニューヨークで亡くなりました。72歳でした。

彼はChessの世界チャンピオンでいた間にLascaを考案し、1911年、'The Rules of Lasca, the Great Military Game'*1にその解説をまとめました。 敵の駒を捕獲して積み上げてゆく、という独特のルールは、ロシアのタワーゲーム Bashni からヒントを得たとも言われています。 最初のLascaゲームの製品版も、同じく1911年にベルリンで製作されました。

1920年にオランダのハーグで、Lasca

Societyが設立されました。多くの数学者や、ゲーム・デザイナーたちが、Lascaに興味を持ちました。

しかし、ナチス政権下のドイツを経て、戦後25年間というもの、このゲームは忘れ去られていました。

1970年代以降、Lascaは再び見直されました。印刷物が出版され、1980年代以降は、デジタルメディア(コンピュータやインターネット)から注目を集めました。また、複数のゲーム・パブリッシャーから、ボードゲーム商品が発売されました。

戦略性の高い優れたアブストラクトゲームでありながら、知名度も低く、一般的にあまり知られていないのは残念です。

日本語では、参考文献/世界のゲーム事典, 参考文献/ベストゲームカタログに紹介されています。

BOARD & PIECES †

盤 †

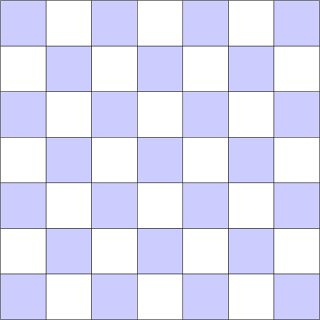

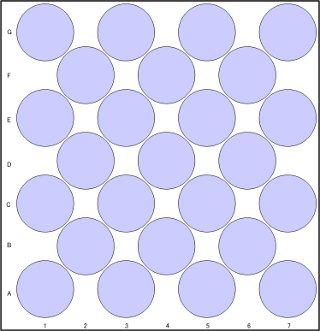

7 x 7 の チェッカー・ボードでプレイします(右)。(一番外側の行・列のマスを使用しないようにすれば、チェス・ボードで代用できます。) 駒が移動できるマス目は、全部で25です。市販されたLascaボードは、左の図のように、プレーできる領域のみ、丸くくりぬいたマスが25個、格子模様に配置された形状が多いようです。

7 x 7ボードには、8 x 8に存在する、盤の隅に隣り合って存在する2マスがありません。このような2マスが盤の隅にあると、敵に追い詰められたとき、この2マスの間を往復するという意味のない手を繰り返してゲームを長引かせることができてしまいます。7 x 7盤では、このような2マスが存在しないため、より緊迫感のあるゲームが楽しめます。

駒 †

それぞれのプレーヤーは、自分の色の円形の平たい駒を11個持ってゲームを開始します。 基本、個々の駒はCheckersと同じように通常状態の駒と成った状態の二種類があります。

Lascaでは、初期状態をソルジャー*2、成った状態をオフィサーと呼びます。

市販品の駒は、二つのタイプのものがあります。

- チェッカーのように駒の片面に印があって、オフィサーに成ったことを示すタイプ

- Lascaの特徴である駒が積み上がった状態でも、どの種類の駒が積まれているかが(横から見れば)区別できるように、各プレーヤー二色の駒を持って、オフィサーに成る時に駒を取り換えるタイプ(このタイプの場合、ソルジャーをオフィサーに取り替える際、必ず1対1交換とし、盤上にある駒が、常に敵味方の駒がそれぞれ11枚ずつ、合計22枚となっているよう、気をつけている必要があります。)

1911年に発売された、最初のLascaでは、2.のタイプの駒を採用しています。(白ソルジャーが成ると緑、黒ソルジャーが成ると赤。)

1.のタイプであっても、どちらのプレーヤーの駒がどのように積まれているかがわかるように、駒には厚みがあって、駒の横からも区別ができるようになっている方が、ゲームの進行を妨げません。 コラムに積まれた駒のランクが外からみて分からない場合、プレイヤーは、自駒・敵駒両方について、上に載っている駒をはずしてオフィサーなのかソルジャーなのか、好きなときに確認することができます。

駒の配置と基本の動き †

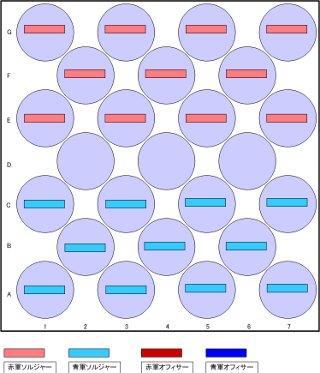

各プレイヤーは、それぞれの色駒を11枚、図*3のように配置します。(ここでは、便宜上駒を横から見た図になっています。) 白が先手です。 駒には、以下の4種類の役割があります:

- ソルジャー

- 印の付いていないサイドを上にした駒を1枚使います。斜め前に1マス進みます。敵陣の最上段に到達したら、オフィサーに昇格します。

- オフィサー

- 印の付いているサイドを上にした駒を1枚使います。斜め前か斜め後ろに1マス進みます。

- コラム

- ソルジャーかオフィサーが複数枚重なった状態です。一番上に重ねた駒(コマンダーと呼びます)を所有するプレイヤーが、コラムの所有者となります。コラムは、コマンダーがソルジャーなら斜め前にのみ、オフィサーなら斜め前にも後にも、(1つのピースとして)動きます。コラムの途中に積まれた敵駒はプリズナーと呼びます。

- コマンダー

- コラムの一番上に重ねられた駒がコマンダーになります。

駒は図のように初期配置します。 それぞれ手前の列から、4つ、3つ、4つの駒を、すべてソルジャーの状態で配置します。

駒の移動ルールはCheckersと同じで、開いているマスにのみ、移動することができます。

敵駒の捕獲 †

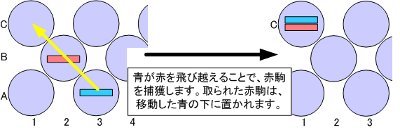

その次のマスが空いていれば、敵駒の頭上をジャンプして捕獲できる、というルールもCheckersと同じです。

しかし、捕獲の後に関しては、Checkersと大きな違いがあります。Lascaでは、捕獲した敵駒を盤から取り除かず、「プリズナー」として、自駒の下に重ねます。

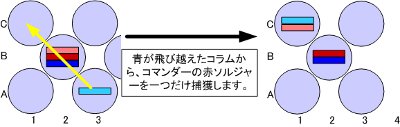

コラムの頭上をジャンプしたときは、コラムの頂上に載っていたコマンダーのみを捕獲して自駒の下に敷きます。 ですので、コラムをジャンプするというアクションは、敵のコマンダーを捕獲するばかりでなく、コラムに自駒がプリズナーとして捕らえられている場合、その自駒を解放したり(コマンダーの直下が自駒であった場合)、解放に一歩近づけることに(コマンダーの直下は敵駒であった場合)なります。

ゲームが進むと、捕獲が進み、盤上で動いている駒の数はどんどん少なくなり、コラムはどんどん高くなってゆきます。(ちなみに、ジャンプと捕獲のルール上、積まれたコラムが、赤-青-赤-青…と敵味方が規則正しく交互になることはありません)

Checkersと同じく、捕獲可能な時は、必ず捕獲しなければなりません。(ただし、複数の駒の捕獲が可能なときはどちらを取るか選択できます。)

ジャンプは1回1マス分ですが、一度着地してから連続してジャンプできる場合は、1ターンに複数の敵駒を捕獲することができます。連続捕獲時は、一度着地してから別の方向にジャンプすることが可能です。

強制捕獲のルールをうまく利用すれば、敵を不利な状況に追い込むことができます。いかに戦略的に活用できるか、が勝負の鍵となります。

駒の昇格 †

単独であっても、コラムのコマンダーであっても、ソルジャーは、敵陣のベースライン(自陣からみるともっとも遠い列)に到達すると、オフィサーに昇格し、斜め後方にも1マスずつ移動が可能になります。

連続ジャンプの途中でオフィサーに昇格した場合、そこでジャンプは終了し、以降の動きは次のターンにおくります。

オフィサーになって、斜め後ろにジャンプして捕獲が可能となっても、同じターン内では、同じコラムの上を何度もジャンプしてはいけません。(これが許されると「往復連続ジャンプ」することで、オフィサーはそのコラムを1ターンのうちにすべて捕獲することが可能になってしまいます。)

オフィサーは、捕獲されてもオフィサーのままでプリズナーとなり、解放されたときはオフィサーとして戦線復帰します。

GOAL †

勝利の条件は、敵に合法手がなくなったとき (敵のピースを残らず捕獲したときを含みます)です。

Checkersと違って、引き分けはありません。

Strategy †

大逆転の醍醐味 †

Lascaでは、捕獲された駒は盤上から取り去られることはありません。敵のコマンダーの下でプリズナーとなっていますが、盤上にあります。 あと一歩で勝利、というときに指したぬるい手が敵の反撃を許し、敵の大量プリズナー解放を招いて形勢逆転、ということもあります。 裏を返せば、形勢が悪くなっても、自駒はまだ全員盤上のいるのですから、彼らをうまく解放することができれば、逆転の可能性はあります。

おびき寄せ †

強制捕獲ルールを活用すると、頭上をジャンプされないよう、隅に避難している魅力的な敵コラムを、中央に向かって「おびき寄せる」ことができます。隅にいる敵コラムが強制的にジャンプしなければならないマス目に、自軍の「おとり」を配置するのです。

この「おびき寄せ」から自駒を守るために、「おとり」として近づいた敵駒を捕獲することが可能な他の自駒を、守りたい自駒の傍に配置しておきましょう。

コラムの強さ †

コラムの強さは、みな同じではありません。自駒が多く含まれているほど、自軍にとって強い、価値のあるコラムといえます。自駒を少数しか含まないコラムは、自軍にとって弱いコラムです。

たとえば、「赤コマンダーの下に青駒5連」というコラムであれば、このコラムは青軍にとって非常に強いコラムです。一度のジャンプで自駒5個を、5連の自軍コラムとして戦線復帰させられますから、青としてはなんとしてもこのコラムを取り返したいところです。 一方赤はこのコラムを、敵に頭上をジャンプされないよう、盤の端に配置しておくことが大切です。

ジャンプの際に選択肢がある場合は、1つのコラムの中での自駒の数をなるべく増やせるように考えます。また、1コラムに含まれる敵駒の数は、極力少なく抑えられるようにします。

肉を切らせて骨を断つ †

Lascaでは、短期的な損失を恐れず、長期的に得をする方法を考えることが重要です。 一時的に敵から遠ざかって捕獲を逃れるより、いったんは敵に捕獲されても、その後の手でより大きな得を狙う手のほうが、より攻撃的な、よい手であるといえます。

SEE ALSO †

- Checkersの仲間

- Morrisの仲間

- OCTI

- その他のアブストラクトゲーム

- コレクション

- 参考文献/100 OTHER GAMES to play on the chess board

- 参考文献/ベストゲームカタログ

- 参考文献/世界のゲーム事典

- Lascaについて分かりやすく詳細な情報を掲載しているサイト

- 'The Rules of Lasca, the Great Military Game'(HTML) 前述の Emanuel Laskerが最初にLASKAを解説したオリジナル・ドキュメントのHTML版

- BoardGameGeekにある、ほとんど入手不可能と思われる市販版Lascaの貴重なイメージ・ギャラリー

- Board Game Studies The "tower" game Laska の解説

- Chess Player としてのEmanual Lasker