オセロとリバーシ

HISTORY †

20世紀になって日本で考案されたオセロは、19世紀にイギリスで生まれたリバーシと非常によく似ています。 当サイトではこの2つのゲームを、日本生まれのオセロを中心に、リバーシと比較しながら、いっしょに紹介することにします。

リバーシは、19世紀末にイギリスで考案されました。Lewis Waterman と W. Mollettの二人が、互いにその「考案者」であることを主張しています。 日本でも明治時代に「源平碁」(盤の色は碁盤と同色、駒の色は赤と白でした)という名前で発売されたのですが、あまり普及しませんでした。

オセロは、1945年ごろに長谷川五郎氏(現日本オセロ連盟会長)によって考案されました。 長谷川氏は、囲碁ルール(相手の石を囲んだら取る)を良く知らない子供同士で遊ぶ中、相手の石を挟んだら取るというルールを考案したそうです。*1 長谷川氏は、2016年6月20日故人となりました。

オセロという名前は、黒人の将軍「オセロ」(=黒)と白人の妻(=白)との波乱万丈の物語、シェイクスピアの「オセロ」にちなんでつけられました。 最初の石は牛乳ビンのふたでできていたそうです。

オセロの商標登録をした玩具メーカーのツクダ(のちに権利は子会社ツクダオリジナルに移管)が広く各国で販売、広めたためか、海外では「オセロは、国際的に認められたルール体系をもつ、リバーシの現代バージョン」と解釈されることが多いようです。

派生ゲームにNippがあります。

BOARD & PIECES †

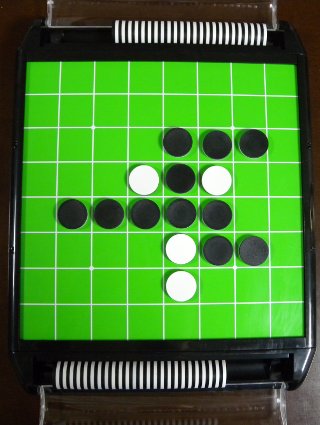

オセロは8x8の緑色の盤上で、升目と同数の64個の表裏が白・黒リバーシブルの石で戦います。

2人のプレイヤーが互いにボードの升目に石を打ち、相手の石を自分の石で挟んで自分の色にひっくり返します。縦横斜め、どの方向でも挟むことができます。ひとつの石を打つことで、同時に多方向の石をひっくり返すこともできます。

先手は「黒」、後手が「白」で交互にプレイします。

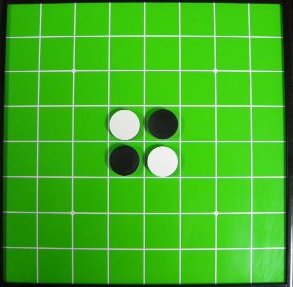

左写真のように中央の4石を置いてからゲームを開始します。

リバーシはオセロとほぼ同じゲームですが、以下のような相違点があります:

盤のバリエーション †

オセロでは必ず8x8の緑色の盤を用いるのに対して、リバーシでは4×4, 6×6, 10×10の盤や10×10から角を落とした盤を使うこともあります。また盤の色も緑とは限らず、水色地・木目地のものもあります。

駒のバリエーション †

リバーシも、オセロと同じく表裏リバーシブルの石を使用しますが、オセロの石が必ず黒と白とが表裏であるのに対して、リバーシの駒は、赤・白、赤・青など別の色の組み合わせはもちろん、「☆」と「王冠」など、マークの組み合わせが表裏になっているものもあります。

初期配置 †

オセロでは必ず黒白が対角線(上写真)となるように置かれますが、リバーシでは平行に置いても構いません。

GOAL †

両者が動けない状態となったとき、すなわち、

- 升目が全て埋まったとき

- 一方が盤上で全滅したとき

- 空いている升目に両者とも自分の石をおくことができなくなったとき

のいずれかの状態になったとき、ゲームは終了です。

試合終了後、石(駒)の数の多い方が勝ちです。同数の場合は引き分けです。

STRATEGY †

一般に、次のような戦略を用いることで、有利にゲームを進められます。

- 序盤では、有効な定石を覚えておくことが有効です。また、多くの石を取るよりも、盤上の内側に相手の石群に囲まれるような位置取りをすることのほうが重要です。(ただし、ここで「全滅」してはだめです。)

- 中盤は盤上のどの位置に自分の石を置けるかを評価します。明らかに四隅は相手に取り返されない位置なので、高い評価になります。また、上下左右の位置取りも非常に重要です。

- 終盤は、読み切りを目指します。1997年には、コンピューターは残り24手になった時点で、全ての手を読みきることができるようになりました。*2

一方、人間とコンピューターとの対決、コンピューターによる分析の分野では、1997年、コンピュータ(Logistello)がオセロの世界チャンピオン村上7段を破って話題になりました。 寄しくもこの年は、チェスの世界チャンピオンで「人類史上最強のプレイヤー」と言われたカスパロフが、IBMのディープ・ブルーに敗れた年でもあります。*3

リバーシでは、4×4 と 6×6 盤で、後手必勝であることがわかっています。 6×6 盤でのゲームは、1993年にイギリスの数学者Joel Feinsteinが解き明かしました。 *4

しかしオセロ(=8×8盤)の最善手順はまだ、コンピュータによって解き明かされていません。 最善手を尽くすと引き分けになるという数千のパターンはわかっているようですが、全局面を網羅した証明にはいたっていないのです。 「未だにオセロが未解決」という事実は、世界中で多くの人々が意外に思っているようで、そろそろ解き明かされる日が近いかもしれません。

10×10 盤でのプレイでは、わかっているのは、どうも先手が有利なのではないか、というところまでのようです。

Notes †

オセロとリバーシの考案とゲームの商品化について †

2016年6月、長谷川五郎氏が逝去されました。謹んで、お悔やみ申し上げます。

リバーシの考案と、オセロの考案についてさまざまな主張があるようです。学術論文のように、過去の業績が記録され、新しい業績を発表する際にも関連・参照を明記することが求められている環境であれば、先駆性についての判断はつけやすいかもしれません。学術界で、新規に投稿がある論文において、まったくオリジナルに考案したアイディアであっても、実は既に別の人が発明したものであることもよくあります。これを、「車輪の再発明」と呼びめずらしくない出来事です。

古来、ゲームのルールは、文化的営みとして局所的に遊ばれたものがたまたま伝搬して広まってきました。先人の業績を知らずに「車輪の再発明」をしていること、特にアブストラクトゲームなど単純なゲームでは、Hexなど、たまたま同じルールを全く独立に考案されることも珍しくありません。

ゲームのルールには、著作権は適応されないのが一般的なようです。商品化を考えるなら、独自のゲームを考案したら、特殊な遊具を使うとか、商標を取るとか、特許ではなく別の形でコピーライトを守る必要があります。オセロは、20世紀において、その命名とマーケティングにおいて大成功を収めたアブストラクトゲームの好例です。

当サイトは、製品化されたゲームであっても、同人作品であっても、良作であれば、紹介したり、広めるお手伝いをしたいと考えています。私達が主催するゲーム会でも、多くの新しいゲームが考案・発表されています。中には、商品化するにはどうすべきか、著作権はどうしたよいかなどとの相談を受けることもあります。そうしたことに対面の機会でスタッフが個人的な意見をさせていただくことはあるかもしれません。しかし当サイトにおいて、製品の商品化や個別のマーケティングについての検討はスコープ外です。これからもできるだけ中立・客観的に、ゲームの歴史やルール、科学的解釈に努めていきたいと考えています。

SEE ALSO †

- Abstract Strategy Game Society

- Abstract Strategy Game Society/ASGS_Journal_13

- Abstract Strategy Game Society/ASGS_Journal_14

- Abstract Strategy Game Society/ASGS_Journal_16

- Abstract Strategy Game Society/ASGS_Journal_20

- Hex

- Miracle 5 / ソクラテス

- Nipp

- Rolit

- Yonmoque

- その他のアブストラクトゲーム

- アブストラクトゲームとコンピューター

- アブストラクトゲームとコンピューター2

- ゲーム理論と室内ゲーム

- コレクション

- 参考文献/Computer Today 1993年9月号 ゲイムのアルゴリズム

- 参考文献/先を読む頭脳

- 参考文献/森田のミニゲーム集